La recessione tecnica è tornata. E come nelle precedenti occasioni non mancano i rimpalli di responsabilità fra una forza politica e l’altra e i soliti cantori dell’austerità. Ma noi andiamo oltre e proponiamo nuove soluzioni: è il momento dello Stato.

L’Italia è tecnicamente in recessione. Si parla di recessione tecnica quando il Pil diminuisce per due trimestri consecutivi. Una situazione del genere non accadeva dal 2013, ma è la terza volta in dieci anni che si ripete (la prima fu nel 2009 e la seconda nel 2012-2013). Non è il caso di disperarsi, perché gli indicatori economici nel loro complesso non segnalano in questo momento un disastro economico. Gli occupati, ad esempio, sono in aumento (anche se in larga misura sono precari). Ma c’è senz’altro di che preoccuparsi, perché la situazione economica del Paese è quantomeno stagnante e la possibilità di una vera e propria recessione esiste.

Figura 1. Fonte: dati dell’Istat sulle variazioni % congiunturali del Pil (dati destagionalizzati)

Figura 1. Fonte: dati dell’Istat sulle variazioni % congiunturali del Pil (dati destagionalizzati)

Ma andiamo a guardare più nel dettaglio i dati. Secondo le ultime rilevazioni dell’Istat il prodotto interno lordo italiano è calato dello 0,1% nel terzo trimestre e dello 0,2% nel quarto. La crescita per il 2018 è invece stimata all’1%.

Ma perché nell’ultimo trimestre il Pil è diminuito? Secondo l’Istat

la variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e in quello dell’industria e di una sostanziale stabilità dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto positivo della componente estera netta.

Tre sono i fattori da tenere in maggior considerazione:

- la produzione industriale,

- la domanda interna,

- le esportazioni nette.

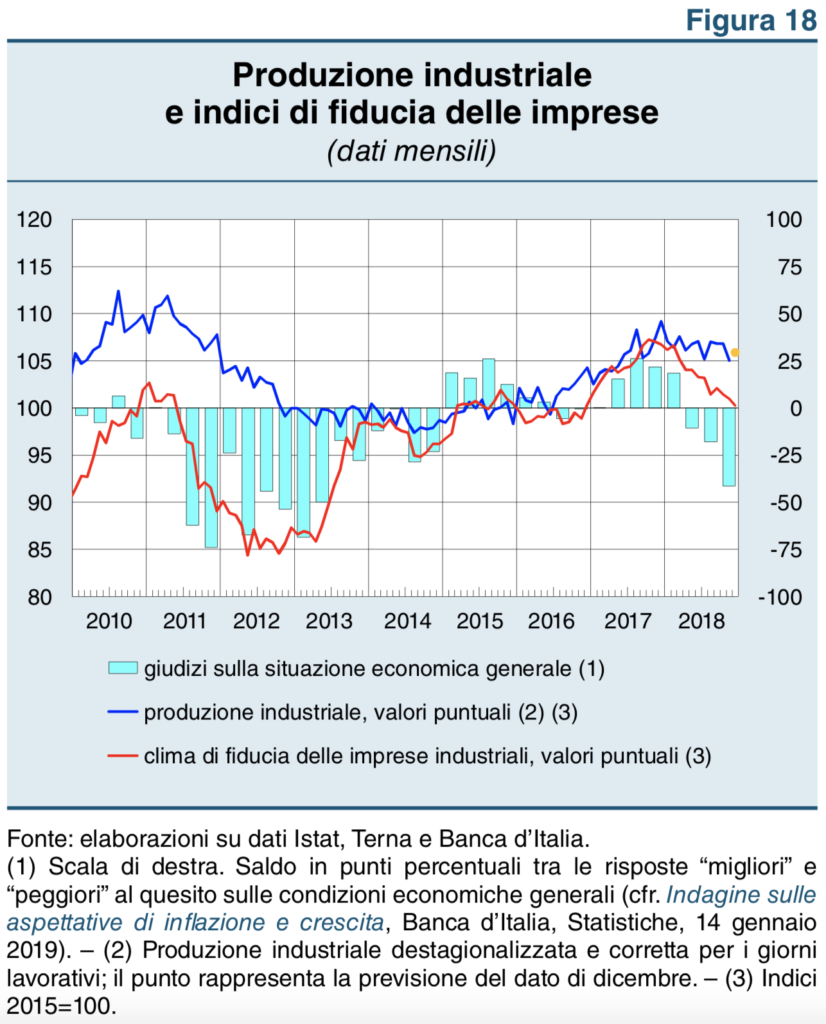

- La produzione industriale è in calo continuo, come era stato certificato anche a inizio gennaio. Fra novembre 2017 e novembre 2018 l’indice relativo è diminuito del 2,6%: le riduzioni più rilevanti si sono avute per i beni intermedi(-5,3%), per l’energia (-4,2%) e per i beni strumentali (-2,0%). E sull’industria pesa anche il settore automobilistico, zavorrato dai problemi della Germania. Ciò, secondo Bankitalia, avrebbe portato giù il settore industriale dello 0,5% nel quarto trimestre.

- La domanda interna è debole ed è ancora inferiore ai livelli pre-crisi. D’altronde, qualche anno fa un Presidente del Consiglio molto importante (Mario Monti) ha ammesso candidamente che attraverso il consolidamento fiscale si stava distruggendo la domanda interna. In quella famosa intervista Monti auspicava un’espansione della domanda “attraverso l’Europa”: espansione che però non c’è stata.

Nel terzo trimestre del 2018 la spesa pubblica è rimasta invariata. Consumi e investimenti invece sono entrambi calati (-0,1% e -1,1%), in coincidenza con lo scontro tra governo e Commissione europea sulla manovra. Alcuni osservatori suggeriscono che le turbolenze della politica e dei mercati abbiano avuto effetti negativi sulla domanda. In parte ciò può essere vero, ma è esagerato ricondurre la debolezza della domanda al conflitto fra esecutivo ed Unione europea.

Figura 3. Fonte: Bankitalia Guardiamo ora agli indicatori di fiducia. La fiducia dei consumatori è tutto sommato stabile, anzi, a gennaio è addirittura cresciuta. L’indice relativo alle imprese è invece in calo. E non da ora, ma dalla fine del 2017. Ciò si ripercuote necessariamente sulle decisioni di investimento delle aziende e quindi sul Pil.

- Nonostante tutto, l’export continua a tenere. Se osserviamo il grafico seguente, notiamo come le esportazioni abbiano contribuito ben più della domanda interna alla crescita del Pil italiano negli ultimi anni. L’avanzo delle partite correnti resta elevato, ma anche in questo caso vi sono segnali di debolezza. Pesano le incertezze legate al commercio internazionale e alla crescita globale: il Fondo Monetario internazionale ha appena rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell’economia mondiale per il 2019 e il 2020. Inoltre, si è avuto un forte rallentamento delle vendite destinate alla Germania e un peggioramento dei giudizi delle imprese manifatturiere sugli ordini esteri.

Quali sono in conclusione le cause macroeconomiche della recessione tecnica?

Le possiamo individuare sinteticamente così:

- in generale il ciclo economico europeo è sfavorevole, e questo si ripercuote anche sull’Italia;

- domanda interna e industria sono deboli (da sottolineare la sfiducia da parte delle imprese);

- l’export tiene ma è incapace di controbilanciare questi fattori di fragilità, anche a causa di una fase di rallentamento del commercio internazionale e della produzione industriale tedesca.

Ha tenuto banco in questi giorni la polemica sull’origine della recessione: fattori interni? Fattori esterni? Dalla nostra analisi osserviamo che vi è un mix di cause scatenanti e dibattere sulle colpe di questo governo o dei precedenti non ha molto senso. Nella crisi italiana giocano due componenti essenziali: una internazionale (il commercio e la crescita globali in diminuzione) e una nazionale (consumi e investimenti interni in calo).

La vera conclusione che si può trarre è che il modello di crescita export-based non funziona più. E non siamo solo noi, bocconcini furiosi, a dirlo, ma anche il Sole 24 Ore. In un recente articolo, Alessandro Penati ha scritto sulle colonne del famoso quotidiano:

Puntare sulla domanda esterna per uscire da una recessione è ragionevole in un mondo di economie aperte, ma fondare sull’export il modello di sviluppo è controproducente.

Secondo Penati, sono tre le cause alla base del fallimento di questo sistema:

- Un avanzo delle partite correnti implica un deficit di domanda interna, che alla lunga porta tensioni sociali.

- Se alcuni Paesi sono per anni e anni esportatori netti, qualcun altro dovrà pur importare. Ma come insegna Trump, l’importatore di ultima istanza prima o poi si può stufare di questo ruolo.

- Infine, più si dipende dalla domanda estera, più si è vulnerabili agli shock esterni (per esempio la Brexit).

Inoltre, lo stesso funzionamento dell’export come motore della crescita è in discussione. È vero che le esportazioni hanno trainato la ripresa fra 2015 e 2017 (+4,2% medio). Ma nei primi tre trimestri del 2018 sono aumentate solo dell’1% rispetto al corrispondente periodo del 2017 (come riporta Francesco Daveri su Lavoce.info).

Che fare, allora? Come agire per evitare che il Paese continui nella recessione?

È il momento dello Stato. È ora che lo Stato si assuma le sue responsabilità e con coraggio affronti la situazione. Come avrebbe detto Federico Caffè, è il momento della politica contro l’inerzia della crisi.

In linea di principio ha ragione il ministro Tria quando afferma che la soluzione è “accelerare sugli investimenti pubblici”. Ma queste parole non possono restare sospese nell’aria. Nella manovra queste intenzioni non hanno trovato concreta realizzazione e sono state sopraffatte dall’esigenza di soddisfare le promesse elettorali. Certo, reddito di cittadinanza e quota 100 potranno avere qualche effetto positivo sulla domanda interna, ma il quantum è altamente incerto. Alla spesa corrente sarebbe stato meglio preferire spesa per investimenti, con progetti volti a massimizzare il moltiplicatore fiscale.

E adesso cosa pensa di fare il governo?

Il premier Conte spera di sbloccare 27 miliardi di investimenti pubblici, paralizzati dalla burocrazia, con due provvedimenti. Il primo è un decreto per costituire la cabina di regia dei cantieri pubblici, chiamata “Strategia Italia”, composta da una trentina di persone e coordinata con il ministero delle Infrastrutture. Il secondo dovrebbe essere un altro decreto che realizzi la revisione del codice degli appalti, per velocizzare le gare.

Ma questo non basta. Per attuare una reale recovery, nello spirito del New Deal richiamato dal ministro Savona, non basta una cabina di regia, non è sufficiente un semplice ufficio di monitoraggio.

Innanzitutto, serve un vero brain trust, un gruppo di cervelli al servizio del Paese, come quello che creò Roosevelt per risollevare gli Stati Uniti dalla Grande Depressione. E poi serve avere il coraggio di destinare maggiori risorse agli investimenti, di sfatare il tabù dello Stato interventista: quel coraggio che è mancato nella trattativa con la Commissione europea sulla legge di bilancio.

Non basta sbloccare investimenti invischiati nelle maglie della burocrazia. Servono risorse fresche. Serve ambizione. Il modello deve essere quello della TVA, la Tennessee Valley Authority, ente pubblico istituito nel 1933 negli Stati Uniti per coordinare e sviluppare l’economia dell’area depressa della valle del fiume Tennessee. Quanto avrebbe bisogno il nostro Mezzogiorno di un progetto simile?

Insomma, lo Stato deve agire veramente in funzione anticiclica e dare una forte spinta alla domanda interna, cosa che non è stata fatta in questi anni.

Spesso si parla, inoltre, dell’incertezza delle imprese. E vi è chi sostiene che attuare misure di consolidamento dei conti pubblici (in poche parole fare austerità) migliorerebbe il clima di fiducia, perché alleggerirebbe le tensioni sui mercati finanziari.

Ma se osserviamo i dati dal 2010 a oggi (vedi figura 2) notiamo che è proprio durante il governo Monti che l’indice di fiducia delle imprese è stato più basso. E il recente calo dell’indice rientra in una fase di declino che è iniziata già a fine 2017, e non con lo scontro tra governo ed Ue sulla legge di bilancio.

Per creare un’atmosfera che stimoli gli spiriti animali delle aziende, è necessario l’intervento stabilizzatore dello Stato. Una critica che spesso viene fatta agli investimenti pubblici è che essi produrrebbero un crowding out (ossia una riduzione) degli investimenti privati, poiché Stato e imprese si contendono uno stesso ammontare limitato di risparmi. Ma in fasi di depressione, gli investimenti pubblici producono invece un crowding indegli investimenti privati, agendo attraverso l’effetto moltiplicatore.

E non solo. Lo Stato può fare qualcosa in più, perché “anche nelle fasi di espansione (…) di fatto esistono molti segmenti del panorama del rischio dove le imprese private hanno paura ad avventurarsi e dov’è lo Stato a fare da apripista” (Mazzucato). Pensiamo a internet o alle nanotecnologie. È necessario ripensare la funzione dello Stato e il ruolo che può svolgere nell’economia.

Come nel New Deal, non basta occuparsi della recovery, ma è necessario anche impegnarsi nella riforma (reform) del sistema, in un’ottica di medio-lungo periodo.

Le linee da seguire sono due.

La prima è tornare a pensare al ruolo guida dello Stato e agli investimenti strategici in innovazione e istruzione. Come sostiene correttamente Mariana Mazzucato ne “Lo Stato innovatore”,

immaginando nuovi spazi, creando nuove missioni, lo Stato non si limita a incentivare o stabilizzare il processo di crescita, lo guida (…) non si limita a eliminare il rischio a vantaggio di qualcun altro che ne raccoglie i benefici: lo Stato si assume il rischio con coraggio e capacità di visione.

In secondo luogo, per ristabilire pace sociale, è necessario rivolgere gli sforzi verso una maggiore equità del sistema nel solco del dettato della Costituzione. Non basta produrre e

non esiste un problema del produrre diverso da quello del distribuire,

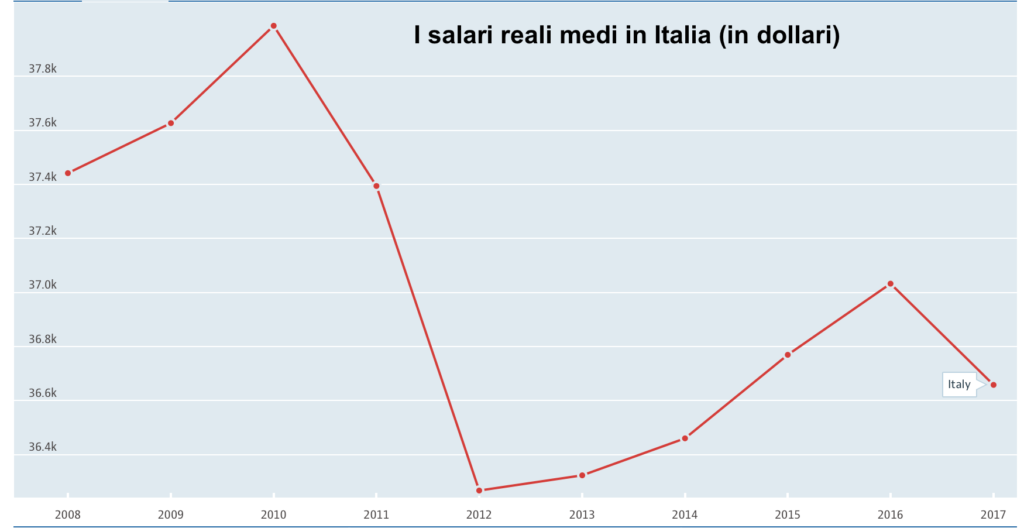

come affermava Federico Caffè già nel 1945. E si pone con urgenza anche la questione salariale. Come osserviamo dai dati, il salario medio in Italia è ancora al di sotto dei livelli pre-crisi. Questa è una variabile da tenere in considerazione nelle scelte di politica economica.

Belle parole, certo, ma come realizzare tutto ciò? I vincoli sono molti e stringenti. Sappiamo che il vincolo esterno(fiscale e politico) pesa come un giogo sulle scelte che il governo italiano può compiere.

Se il governo sfidasse l’Europa con una manovra correttiva espansiva, che succederebbe? Tornerebbero ad agitarsi le nubi minacciose dello spread e della procedura d’infrazione. Ciò avverrebbe innanzitutto per la stolida intransigenza dell’élite europea, e poi perché il debito pubblico italiano non è garantito né dalla possibilità di emettere moneta sovrana (potere ceduto a livello sovranazionale) né dalla BCE, che non ha nel suo mandato il ruolo di prestatore di ultima istanza.

E c’è anche il vincolo elettorale, che obbliga a non deludere le promesse fatte in campagna. Ma se davvero la nuova classe politica italiana ha a cuore il futuro e il benessere dei cittadini, dovrebbe sviluppare una strategia di ampio respiro, non limitarsi a mancette elettorali.

Vi sarebbe, però, una seconda soluzione. Una soluzione europea, compatibile anche con la soluzione nazionale prima delineata.

La Germania dovrebbe rinunciare all’avanzo di bilancio ed espandere la domanda interna, in modo da correggere gli squilibri nell’Eurozona e iniziare a svolgere realmente il ruolo di locomotiva dell’economia continentale.

Potrebbe apparire assurdo che i tedeschi accettino una proposta di questo genere. Ma la Germania stessa si trova in serie difficoltà, sia politiche sia economiche, dato il suo modello di crescita export-based. E, con la crisi che incombe, questa potrebbe essere l’occasione per cambiare realmente la politica economica.

Articolo pubblicato originariamente su L'Intellettuale Dissidente