Un ritornello frequente tra gli economisti non ortodossi è che l'insegnamento dell'economia dovrebbe essere “pluralista”. Cioè, dovrebbe presentare agli studenti varie scuole di pensiero economico, e non solo l'economia neoclassica. Questo è presentato dai suoi sostenitori come un obiettivo nobile. Per citare il sito web “Promoting Economic Pluralism”:

Il termine pluralismo è in genere usato in contrapposizione all'insegnamento dell'economia cosiddetta “mainstream”, che di solito si concentra solo su una scuola di pensiero economico, chiamata economia neoclassica.

Quest'ultima è basata su una serie di ipotesi chiave, centrali nel suo approccio, come il fatto che gli agenti economici cerchino di massimizzare la loro felicità individuale e che i mercati tendano all'equilibrio, portando generalmente a risultati efficienti.

Il pluralismo, invece, riconosce e insegna un ventaglio di approcci differenti per comprendere l'economia e la sua interazione all'interno dei sistemi sociali e ambientali in modo interattivo, riflessivo e coinvolgente.

A dire il vero, però, il pluralismo è una concessione al fatto che l'economia neoclassica domina l'insegnamento accademico dell'economia, è ostile a qualsiasi altro approccio, controlla i cordoni della borsa per i finanziamenti alla ricerca e agisce come guardiano contro l'adozione di paradigmi alternativi in tutte le università, tranne quelle di rango più basso. Quindi, l'unico modo in cui l'insegnamento e la ricerca non neoclassici possono sopravvivere nelle università sarebbe quello di chiedere pluralismo. Ciò si traduce nel chiedere ai dipartimenti neoclassici di non perseguitare gli studiosi non neoclassici, e di tollerare che alcuni corsi non siano strettamente neoclassici.

Un morto che cammina

Tuttavia, questa situazione non ha motivo di esistere. Infatti, l'economia neoclassica dovrebbe già appartenere alla storia del pensiero economico come un paradigma fallito, tanto sbagliato sull'economia quanto lo era l'astronomia tolemaica sull'universo. Se l'economia rispondesse alle anomalie paradigmatiche come fanno le scienze naturali, allora l'economia neoclassica sarebbe morta all'inizio degli anni Settanta e un nuovo paradigma l'avrebbe sostituita. Invece, poiché la dinamica del ricambio generazionale delle scienze naturali non si applica alle scienze sociali, l'economia ha evitato una rivoluzione scientifica, nonostante le numerose anomalie emerse.

Ecco un elenco parziale delle anomalie che si erano accumulate all'inizio degli anni Settanta:

- il teorema di Perron-Frobenius, sviluppato all'inizio del Novecento come esercizio di matematica pura1: incidentalmente dimostrava che il processo di tatonnement di Walras non può raggiungere l'equilibrio (Jorgenson 19602, 19613, 19634; McManus 19635; Blatt 19836);

- la Grande Depressione: un fenomeno che un sistema auto-equilibrante non avrebbe potuto sperimentare (Fisher 19337);

- il fatto empirico che le imprese del mondo reale hanno curve di costo marginale costanti o decrescenti: invalida il concetto della curva di offerta (Andrews 19498);

- le controversie di Cambridge: hanno dimostrato che la teoria della distribuzione del reddito basata sulla produttività marginale non poteva essere corretta (Sraffa 19609; Samuelson 196610; Garegnani 197011; Harcourt 197212);

- il cosiddetto “teorema di Sonnenschein-Mantel-Debreu”, scoperto per la prima volta da Gorman nel 1953 e da Samuelson nel 1956: dimostra che una curva di domanda di mercato inclinata verso il basso non può essere derivata a partire da individui con curve di domanda individuali inclinate verso il basso (Gorman 195313; Samuelson 195614; Sonnenschein 197215).

Potrei continuare, ma mi pare sia sufficiente. Queste e una miriade di altre anomalie avrebbero dovuto portare a una crisi scientifica e, in ultima analisi, a una rivoluzione scientifica. Invece l'economia neoclassica non solo non ha conosciuto una crisi, ma è diventata ancora più estrema nella sua devozione ai suoi presupposti originari, nella più totale ignoranza del fatto che tali presupposti si erano dimostrati infondati.

Il fatto che lo stesso Paul Samuelson avesse ammesso la sconfitta nelle controversie di Cambridge1Il paragrafo conclusivo dell'ultimo contributo di Samuelson al Dibattito di Cambridge, “A Summing Up”, era il seguente: “Se tutto questo causa mal di testa ai nostalgici delle parabole d'altri tempi della scrittura neoclassica, dobbiamo ricordare a noi stessi che gli studiosi non sono nati per vivere un'esistenza facile. Dobbiamo rispettare i fatti della vita, e farne un bilancio”. (Samuelson 1966, p.583, vedi nota 10 per il riferimento completo). è stato dimenticato.

I fallimenti intellettuali sopra elencati non hanno portato all'esame di coscienza che avviene in una scienza naturale, ma a un dogma canonico. Il teorema di Perron-Frobenius ha dimostrato che l'equilibrio di Walras è matematicamente instabile? Allora assumiamo la stabilità e basta! (Si vedano McManus 19635; Jorgenson 19602, 19613, 19634). Il concetto di "equilibrio", avendo fallito da un punto di vista logico, è passato dall'essere un rimedio necessario ma temporaneo, quale Jevons, Marshall e Clark lo percepivano prima dello sviluppo della dinamica economica, a essere un aspetto determinante di ciò che gli economisti pensano sia una scienza (Lazear 200016) e delle loro percezioni normative del capitalismo.

La persistenza dei paradigmi

Non intendo dire che gli economisti neoclassici abbiano fatto tutto ciò come una strategia conscia: la maggior parte di loro non è neppure consapevole dell'esistenza di queste anomalie17. Difendere il paradigma quando viene identificata un'anomalia è un comportamento standard anche per gli scienziati naturali, quando il paradigma che sostengono viene incrinato per la prima volta da un'anomalia fondamentale.

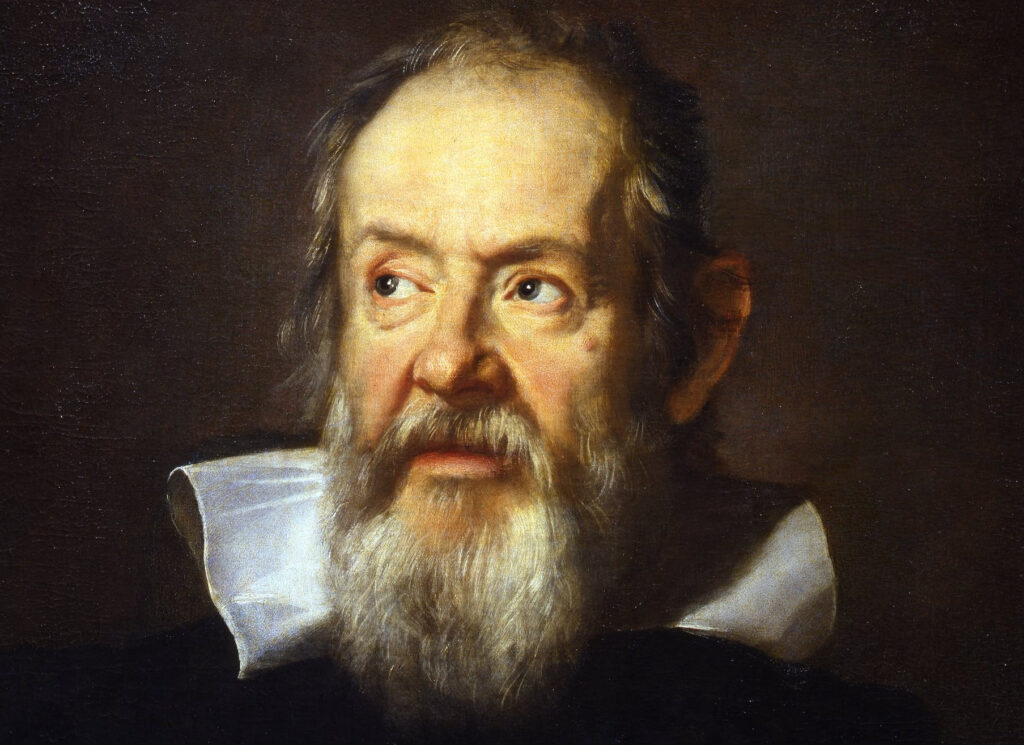

Ad esempio, sviluppando il telescopio, Galileo diede origine al paradigma di un sistema solare eliocentrico (che ora chiamiamo copernicano), perché il telescopio fornì prove conclusive che il paradigma tolemaico geocentrico era falso. Esso rivelò la presenza di crateri sulla Luna, mostrando non solo che i "corpi celesti" non erano sfere perfette, ma anche che dovevano esserci stati collisioni tra oggetti celesti in passato. Dimostrò che un principio fondamentale del modello di Tolomeo, cioè che tutto orbitava intorno alla Terra, era falso, perché c'erano chiaramente delle lune orbitanti intorno a Giove.

E come reagirono i contemporanei di Galileo? Sappiamo tutti come fu trattato da parte della Chiesa Cattolica, ma più significativo fu il rifiuto degli astronomi tolemaici di usare proprio il telescopio:

"Mio caro Keplero" scrisse Galileo al suo amico, l'astronomo tedesco "che cosa diresti degli studiosi qui che, pieni della pertinacia dell'aspide, hanno rifiutato fermamente di dare un'occhiata attraverso il telescopio? Dobbiamo ridere o piangere?"18

(sottolineatura aggiunta).

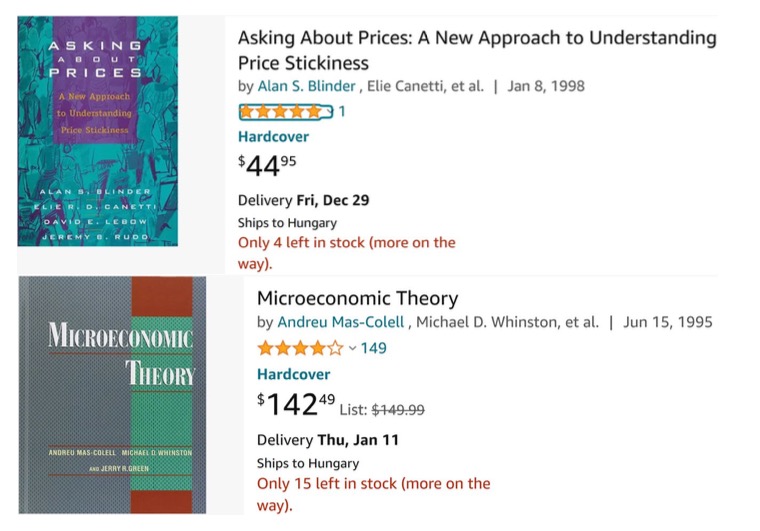

Un comportamento simile pervade l'economia neoclassica. Il libro di Alan Blinder "Asking About Prices"19 ha rilevato, fra le altre cose, che la stragrande maggioranza del Pil americano è prodotta in condizioni di costi marginali costanti o decrescenti. Ma, pur avendo ormai un quarto di secolo, ha solo una recensione su Amazon, mentre "Microeconomic Theory" di Mas-Colell20, un testo neoclassico fondamentale per i programmi di dottorato, ne ha quasi 150. Per dimostrare ancor più che i neoclassici non leggono ciò che non vogliono sapere, quell'unica recensione è stata scritta da me...

Un esempio più significativo è il modo in cui i neoclassici hanno accolto due documenti realizzati da banche centrali ("Money creation in the modern economy" e "The role of banks, non-banks and the central bank in the money creation process"), che hanno categoricamente respinto sia il modello del "moltiplicatore monetario" che quello dei "fondi mutuabili". Non solo gli economisti neoclassici hanno banalizzato questi documenti. Li hanno completamente ignorati quando hanno assegnato il "Premio Nobel" 2022 a Bernanke senza nemmeno citarli nel cosiddetto documento di "contesto scientifico".

Una soluzione di ripiego

Una scuola di pensiero che non ammette nemmeno che esistano anomalie è una scuola che ha fallito. Ma l'economia neoclassica continua ad andare avanti perché, a differenza di una vera scienza, non c'è un processo di ricambio generazionale che seppellisca un paradigma fallito insieme ai cadaveri dei suoi sostenitori.

Di conseguenza, gli economisti accademici che hanno preso sul serio queste anomalie e hanno abbandonato la scuola neoclassica si trovano ancora dominati dagli economisti neoclassici, sia nelle singole università che nella professione nel suo complesso. La loro situazione è affine a quella di Galileo, costretto a ritrattare il concetto che la Terra si muove per evitare di essere giustiziato dall'Inquisizione. Gli economisti che chiedono pluralismo stanno mormorando a mezza bocca "Eppur si muove", consapevolmente o meno, mentre sono costretti a fingere il contrario per evitare di essere completamente espulsi dalle università.

Il pluralismo è una tattica di sopravvivenza per gli economisti non ortodossi, piuttosto che una chiamata a "far fiorire mille fiori". Ma in un'economia scientifica non c'è spazio per un paradigma tanto imperfetto come l'economia neoclassica. Allo stesso tempo, però, non si può fare affidamento sul fatto che l'economia riformi sé stessa e respinga questo paradigma fallito con una rivoluzione scientifica. L'unica strada che vedo per il futuro è che i veri scienziati si rendano conto di quanto il paradigma neoclassico sia non-scientifico e che sviluppino un'alternativa da soli, costruendo sulle fondamenta poste soprattutto dagli economisti della tradizione post-keynesiana orientata al realismo.

Alcuni scienziati sono già consapevoli di questa necessità. Ad esempio Ole Peters, che ha iniziato a sviluppare ciò che chiama "economia dell'ergodicità" (Peters e Gell-Mann 2016; Peters 2019; Peters e Adamou 202221). Molti altri saranno motivati a sviluppare un'alternativa quando comprenderanno, come alcuni hanno già fatto, che il lavoro terribilmente scadente degli economisti neoclassici sul cambiamento climatico è una delle principali ragioni per cui l'umanità ha fatto così poco contro il riscaldamento globale.

It has only today percolated into my ignorant consciousness that the reason governments are doing next to nothing on climate is bad economics. Siloed economics that knows nothing about climate impacts on human civilisation. Economics papers reviewed only by fellow economists.

— Prof Nick Cowern (@NickCowern) October 17, 2023

***

Questo testo è un estratto inedito dal nuovo libro di Steve Keen, "Rebuilding Economics from the Top Down", che sarà pubblicato dal Budapest Centre for Long-Term Sustainability e dalla casa editrice Pallas Athene Publishing House.

***

Questo articolo fa parte di un dibattito: clicca qui per leggere gli altri contributi.