Il popolo curdo del Rojava, regione autonoma nel nord della Siria, sa bene cosa significhi lottare. Le sfide non sono solo politiche e militari, come quelle imposte dal sultano Erdogan o dai terroristi di Daesh, ma soprattutto culturali e ambientali. La rivoluzione deve avere una risposta allo sfruttamento delle risorse perpetrato nella zona fino al 2012 dal regime di Assad, ma anche presentare una decisa risposta alle violazioni dei diritti umani di cui si è macchiato l’invasore turco.

"La rivoluzione kurda. La fabbrica di un'utopia" è il titolo di un convegno che si è tenuto ad ottobre nell’ambito del Festival del Coraggio di Cervignano del Friuli (UD) e che mi sembra, a tal proposito, particolarmente esplicativo. La risposta teorica (ma anche costitutivamente pratica) dei curdi si situa nel campo dell’utopia ecologica e intende ricavare dalle sue premesse filosofiche (da cercarsi nel pensiero dell’americano Murray Bookchin o del leader del PKK Abdullah Öcalan) un modello di agire pratico da applicare al coordinamento dei rapporti sociali ed economici.

Parlare di fabbrica di un’utopia può sembrare ossimorico dato l’attrito percepibile tra un termine tradizionalmente legato alla concretezza e uno relegato invece al regno dell’immaginazione, ma in realtà questa espressione sintetizza propriamente quello che sta avvenendo nel Rojava dal 2012, ovvero da quando i curdi hanno assunto il controllo di questa zona durante la guerra civile siriana.

1. L’utopia

Alla base della filosofia del Rojava vi è l’ecologia sociale, pensiero che si fonda sulla consapevolezza che i problemi della gerarchia e del dominio riguardano parimenti il rapporto tra uomo e natura e il rapporto tra uomo e uomo.

A tal proposito, il filosofo americano Murray Bookchin sottolinea nel suo L’ecologia della libertà come la mentalità della “dominazione” (del tutto estranea alla natura secondo lui), sviluppatasi “prima della nascita del capitalismo e che in esso è stata completamente assorbita”, sia stata prima adottata dall’uomo nei confronti della natura e solo di conseguenza abbia riguardato le relazioni (anche politiche) tra esseri umani.

In che senso il dominio non è un concetto appartenente alla natura? Potremmo infatti confonderlo con le dinamiche di selezione naturale di darwiniana memoria (ma non è forse troppo umano pensare che la sopravvivenza implichi una sopraffazione?), ma Bookchin interviene subito per chiarirci le idee:

La dissociazione che abbiamo operato tra società e natura, a livello dapprima mentale e poi fattuale, poggia sulla barbara reificazione degli esseri umani a mezzi di produzione e oggetti di dominio, reificazione che abbiamo proiettato su tutto il mondo vivente (corsivo mio)

È la reificazione il vero elemento estraneo all’ambiente e che pervade invece l’agire sociale, politico ed economico dell’uomo. Il pensiero della cosa e la sua applicazione su qualsiasi essere è solo umano.

L’ampiezza di questo ragionamento (che tocca, appunto, qualsiasi essere) situa la riflessione esattamente nel campo dell’ecologia, che per Bookchin “si occupa dell’equilibrio dinamico della natura, dell’interdipendenza degli esseri viventi e delle cose non viventi”.

Se la società è intimamente connessa con la natura, possiamo capire che ogni sfida sociale ed economica richiede una soluzione ecologica, rispettosa dell’armonia tra individuo e ambiente.

La teoria economica che nasce da queste premesse afferma innanzitutto la sua fondamentale contrapposizione con il capitalismo, “antiecologico per definizione” secondo Bookchin perché regolato da logiche competitive e accumulative.

Il filosofo americano stabilisce poi una seconda distanza concettuale: la questione non è più scegliere se nazionalizzare o privatizzare l’economia, ma si apre una terza via suggerita questa volta dalla riflessione politica il cui cardine è la democrazia municipale diretta che aspira alla creazione di una rete di comunità autogestite dai cittadini.

La proposta è quindi quella di municipalizzare la struttura economica in modo tale che il controllo dei mezzi di produzione spetti all’intera comunità. In Democrazia diretta, Bookchin afferma che si tratta di

una forma di economia radicalmente differente in cui territorio e imprese vengono affidate alla gestione dei cittadini riuniti in assemblee e dei loro rappresentanti nei consigli confederali.

Finora abbiamo visto cosa non è l’economia proposta da questa linea di pensiero e da cosa trae ispirazione, ma è la sua definizione a richiedere adesso un attento sguardo critico.

Bookchin la chiama “l’economia morale”. La bontà dell’economia deriverebbe “dal senso di intento etico che [le persone] danno alle loro attività produttive” e lo scambio, non più caratterizzato da “interesse, costo e profitto” bensì da “cura, responsabilità e impegno” libererebbe venditore e acquirente dalla loro classica polarizzazione affinché si riconoscano in una stessa comunità economica.

Sebbene l’utopia richieda una certa esitazione nella critica perché può proporre modelli in evidente contrasto con le presenti direzioni dello sviluppo, la definizione mi suona problematica fin dall’inizio.

Economia? Morale? Forse lo stesso Bookchin è consapevole dell’aporia di questa espressione nel contesto del suo pensiero.

Se è vero che per il resto del mondo l’economia assume un ruolo primario ed è anzi modello inconscio per le relazioni sociali (tanto che lo “stare in società” viene percepito subito come un “essere spendibili nel mercato”), nel testo emerge la sua secondarietà rispetto all’utopia sociale, tanto che lo stesso termine “economia” risuona in modo diverso, non più finanziario bensì legato al suo senso etimologico: è la natura stessa, in quanto casa (oikos) a ispirare la sua gestione (nomos).

Alla luce di queste considerazioni, anche la stranezza dell’aggettivo “morale” verrebbe appianata. Parlo di “stranezza” perché potremmo dire che anche il capitalismo è un’economia morale, lasciando che una certa tradizione filosofica, a partire da Nietzsche, ci renda sensibili al portato contraddittorio di questo termine.

L’espressione di Bookchin non fa rima con colpa, risentimento o premio, bensì va forse letta cogliendone il senso più ampio, che emerge con particolare frequenza nell’utilizzo anglosassone del termine: moral significa “buono” ma anche “riguardante la vita”, relativo alle condotte che inevitabilmente la caratterizzano.

Quindi l’economia morale è un’economia buona perché ispirata alla natura, che ha già in sé un senso etico, una comprensione di azioni che hanno a che fare con la vita e non sono attraversate da dinamiche mortuarie: i valori si ricreano, il mutualismo, la cooperazione e la responsabilità sostituiscono la concorrenza e il profitto.

2. La prassi

“Una politica che promette la salvezza dalla crisi attuale può portare a un sistema sociale giusto solo se è ecologica”: così il leader curdo Abdullah Öcalan testimonia il forte legame tra l’utopia ecologista e la prassi.

Perché la teoria ecologista è stata recepita con una particolare sensibilità proprio nella zona del Rojava? Come detto in precedenza, questa regione è stata condannata allo sfruttamento delle risorse finalizzato all’export di prodotti agricoli verso il resto della Siria: il disboscamento ha reso possibili monoculture di frumento nel cantone di Cizîrê e di olive ad Afrin cambiando in modo drastico il paesaggio del Rojava.

Inoltre, da parte della Turchia c’è una costante minaccia di embargo economico accompagnata dalla (purtroppo) reale costruzione di dighe nel Kurdistan del nord che causa una drammatica carenza idrica in Rojava.

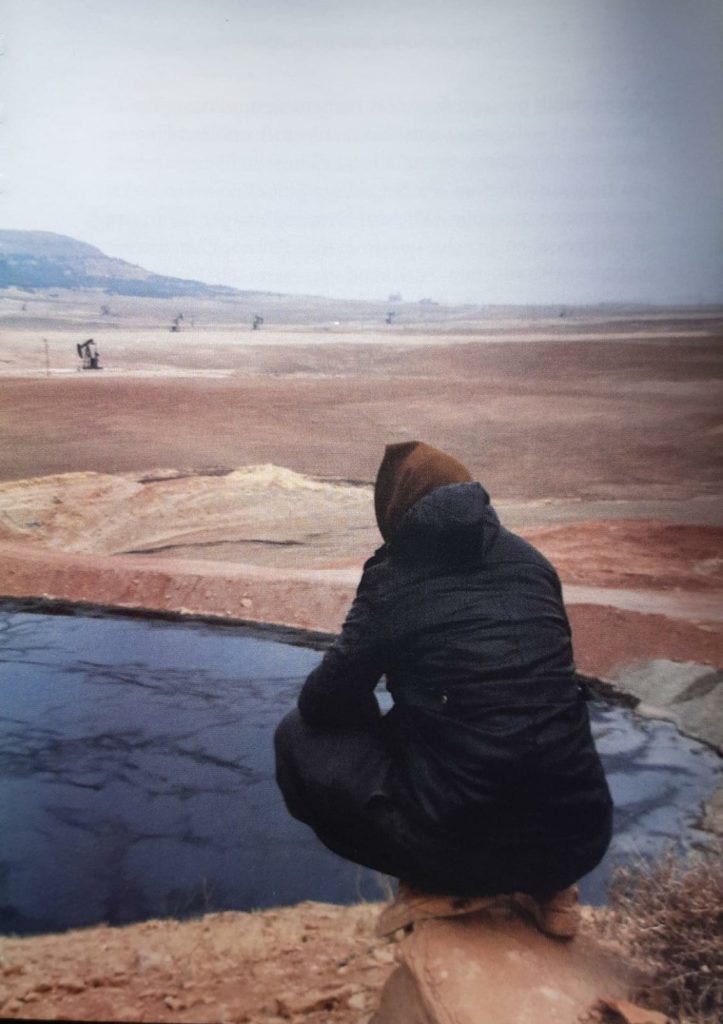

C’è poi un fatto da aggiungere: il cantone di Cizîrê è una delle zone più ricche di petrolio della Siria. Il regime siriano ne spostava la lavorazione nei grandi centri industriali, ma dopo la rivoluzione in Rojava si è iniziato a produrre in modo autonomo benzina e gasolio necessari all’economia locale. Tuttavia, ci sono ancora seri problemi di inquinamento che, a causa della mancanza di mezzi tecnologici, tardano a trovare una soluzione.

L’applicazione di un’idea di economia morale ed ecologica in Rojava è evidente soprattutto in campo agricolo. La comunità ha dato luogo negli ultimi anni ad opere di rimboschimento, ha introdotto la raccolta differenziata che si affianca al riutilizzo in agricoltura dei rifiuti organici e alla depurazione delle acque grigie e infine ha promosso la costituzione di “cooperative degli alberi” in cui tutti si impegnano per il “ripopolamento” verde di un’area sfruttata e prosciugata.

Il fondamento etico dell’economia emerge soprattutto in quest’ultimo ambito. Le cooperative sono aperte ad un’adesione libera e volontaria, senza alcuna discriminazione, e al loro interno, indipendentemente dal loro peso economico o sociale, i soci hanno gli stessi diritti di voto.

Una parte del capitale sociale è sempre di proprietà comune della cooperativa e viene impiegato anche nella formazione dei soci stessi e in campagne di sensibilizzazione volte all’opinione pubblica.

Una delle caratteristiche che rende unico il progetto curdo è proprio la sua apertura al resto del mondo, che viene realizzata attraverso associazioni, siti e convegni.

Ed è proprio in occasione del convegno che ho citato all’inizio di questo articolo che il relatore Hassan Hamdoche, presidente dell’associazione francese Espoir Afrin, rispondendo a una domanda in cui chiedevo se l’Europa in crisi potesse imparare qualcosa dalla rivoluzione curda ha trovato la metafora perfetta per invitarci ad immaginare - perché no - una rinascita ecologica della democrazia:

L’Europa è stata costruita su una serie di principi che noi condividiamo. Io dico: non è che l’Europa deve ispirarsi al progetto del Rojava, ma l’Europa deve ritrovare le proprie origini, le proprie radici. Perché le radici sono comuni anche se ci sono due alberi che crescono vicini uno all’altro.

Riferimenti bibliografici:

- M. Bookchin, L’ecologia della libertà

- M. Bookchin, Democrazia diretta

- Comune Internazionalista del Rojava, Make Rojava green again