I lunghi e difficili mesi di crisi a seguito dell’epidemia globale da Covid19 hanno indotto l’Unione Europea ad istituire il Recovery and Resilience Facility (RRF), un dispositivo per la ripresa e resilienza da 672,5 miliardi di euro, di cui 360 in prestiti e 312,5 in sovvenzioni. Esso si configura come il più importante strumento previsto nell’ambito del Next- Generation EU (NGEU), un sussidio da 750 miliardi di euro in aggiunta al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

L’accesso a tali risorse è subordinato alla predisposizione di un piano nazionale, in cui definire in modo coerente ed organico riforme ed investimenti da realizzare tra il 2021 e il 2026 in relazione a strategie condivise a livello europeo, quali transizione digitale ed ecologica nell’ottica di una ripresa economica e sociale del paese il più repentina possibile.

Ad oggi, il piano italiano consta di 6 Missioni che si articolano in 16 componenti nonché 48 linee di intervento o progetti. Il piano si sviluppa lungo 3 assi strategici di intervento – digitalizzazione ed innovazione; transizione ecologica; inclusione sociale - mirando al contempo al raggiungimento di obiettivi trasversali quali la parità di genere, l’attenzione ai giovani e il rilancio dello sviluppo del Sud. Circa il 17% delle risorse del piano, pari a 31,9 mld, saranno destinate al comparto dell’Istruzione e della Ricerca, con l’obiettivo complessivo di rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e STEM, la ricerca e il trasferimento tecnologico.

Tuttavia, quella che al principio si presentava come una grande occasione di svecchiamento e rilancio per il nostro Paese è stata in realtà l'ennesima conferma della mancanza di volontà politica di investire e ripensare in modo considerevole i comparti di Istruzione e Ricerca. Sia a partire dalla prima bozza a firma Conte, per poi proseguire con l'ultima licenziata a fine aprile dal governo Draghi, è stato evidente come la direzione di entrambi i governi fosse quella di evitare, per quanto possibile, la discussione e gli scontri sul PNRR. Né gli organi istituzionali di rappresentanza, né le organizzazioni studentesche o giovanili sono state quindi ascoltate o incluse nell’elaborazione delle proposte. Se è vero che le parti sociali costituiscono il Paese su cui le scelte politiche si riversano, è allora innegabile come saranno i/le giovani in particolar modo a dover ripagare negli anni parte di fondi europei strutturati come prestiti.

Il risultato di una mancata interlocuzione si è tradotto in un taglio connesso a voci specifiche del capitolo riguardante Istruzione e Ricerca, confermando la volontà di investire settorialmente e senza una strutturalità, né visione politica di fondo. Nell’ultimo anno, la pandemia da Covid-19 ha contribuito fortemente ad evidenziare ed accentuare l’enorme stato di sottofinanziamento del sistema di pubblica istruzione italiana.

La carenza di servizi e agevolazioni per il diritto allo studio realmente in grado di tutelare le studentesse e gli studenti universitari e le famiglie ha messo in luce la labilità di una società che non riesce a garantire a tutte e tutti livelli di istruzione comparabili a quelli del resto d'Europa. Analizzando i dati presentati dal rapporto Eurydice 2020-21 e dall’Eurostat nel 2017, infatti, risulta chiaro come in Italia un’altissima percentuale di studentesse e studenti pagano le tasse e una bassa percentuale beneficia di un supporto finanziario. Inoltre, l’Italia investe solo il 3,8% del proprio PIL in istruzione, circa 0,8 punti in meno rispetto alla media europea, collocandosi agli ultimi posti per investimento complessivo in istruzione rispetto al resto dei paesi europei.

Occorre dunque, anche a fronte di un tasso di laureate/i in Italia fermo al 19,6% contro una media europea del 33,2%, un totale ripensamento del sistema di diritto allo studio, colmando il divario tra atenei del nord e del sud, contrastando l’abbandono degli studi, aumentando il numero di laureate e laureati, strutturando un’università aperta, inclusiva, gratuita e a misura di studentesse e studenti. È necessario aggiungere a ciò anche una riflessione sull’accesso al mondo del lavoro per laureati e in particolare laureate, il cui tasso di partecipazione è solo del 53,8 per cento, molto al di sotto del 67,3 per cento della media europea.

Così, a fronte di una situazione ben nota, con la versione ufficiale del PNRR licenziata lo scorso aprile e già al vaglio della Commissione Europea, vengono meno voci di investimento prioritarie in materia di diritto allo studio universitario e servizi ad esso connessi come borse di studio e alloggi, senza tener conto di come l’intera progettualità difetti di una distribuzione puntuale delle risorse a supporto delle regioni del Mezzogiorno per l’erogazione delle borse di studio.

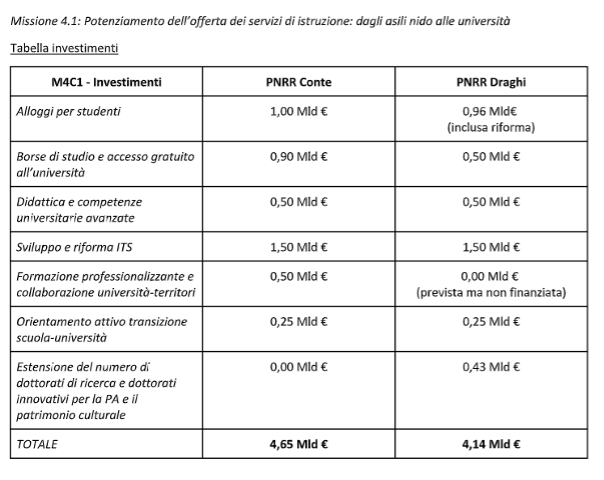

Il taglio complessivo degli investimenti in materia universitaria contenuti nella prima delle due missioni riguardanti Istruzione e Ricerca, quella relativa al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, risulta essere pari a circa quasi mezzo miliardo di euro (vedi figura sopra). Per ciò che concerne gli alloggi universitari, nonostante la volontà esplicita di aumentare il numero attuale di posti letto da 40 a 100 mila entro il 2026, gli investimenti diminuiscono di circa 40 milioni di euro: un paradosso, se si pensa che a fronte di 60mila unità in più di posti letto, sarà sicuramente necessario prevedere la realizzazione di nuovi studentati.

A ciò si aggiunge la riforma della L.338/2000 e del D.Lgs. 68/2012 che nelle intenzioni del governo prevede l’accesso di investitori privati o partenariati pubblico-privati nella realizzazione di edifici pubblici riservati a studenti e studentesse. Ma il più importante taglio è stato effettuato in materia di borse per il diritto allo studio, ove si è passati da un investimento complessivo pari a 1,35 miliardi di euro a solamente 500 milioni, nonostante si preveda comunque di aumentare in media di 700€ gli importi delle borse di studio e le borse stesse. Non menzionato è anche l'investimento previsto per garantire la no tax area a 23.500 punti ISEE.

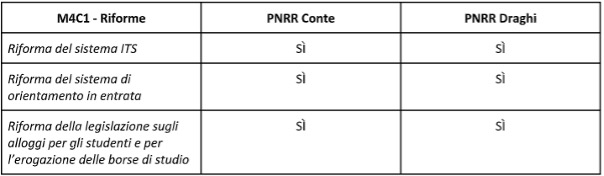

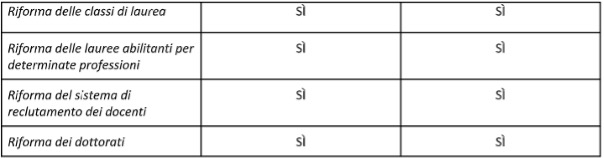

Oltre a ciò sono vengono mantenute sostanzialmente invariate le riforme in materia di lauree abilitanti, classi di laurea, potenziamento del servizio di orientamento, aumento del numero di corsi di dottorato e degli ITS e corsi professionalizzanti.

“Alla base del PNRR c'è un'idea a mio avviso sbagliata di Formazione Superiore che affonda le proprie radici nella cultura corporativa della grande impresa italiana", commenta il Presidente del CNSU, Luigi Leone Chiapparino. “Viene rimosso quasi mezzo miliardo di investimenti dall'Università dal Diritto allo Studio e vengono investiti un miliardo e mezzo di euro negli ITS. Ovviamente non c'è niente di male o di sbagliato nello scegliere questi ultimi come percorsi formativi, ma bisogna essere consapevoli che la formazione tecnica crea competenze più statiche, meno spendibili sul mercato del lavoro e tarate per rispondere pedissequamente all'offerta del sistema produttivo: i percorsi di formazione professionale incatenano gli studenti al territorio e a condizioni di lavoro e di vita peggiori, laddove l'università si pone (purtroppo sempre meno) come ascensore sociale e livellatore delle diseguaglianze. Gli investimenti sulla formazione del PNRR sono sbagliati perché sbagliato è il modello di sviluppo e di società a cui si ambisce.”

Conclude Giovanni Sotgiu, coordinatore per l’Unione degli Universitari: “L’assenza di una visione d’insieme che parta dall’idea di costruire un modello di università realmente accessibile, realizzabile solo se si parte da investimenti cospicui nel settore e riforme nel campo della tassazione e del diritto allo studio, è un segnale inequivocabile rispetto alla mancanza che il nostro Paese soffre da decenni in merito al ruolo di prospettiva che l’istruzione superiore e più in generale una conoscenza accessibile hanno non solo nel migliorare le condizioni del singolo, ma nel saper indirizzare lo sviluppo secondo una traiettoria che non abbia come fine le dinamiche aziendaliste e di compressione dei diritti, quanto piuttosto il favorire un benessere sociale strutturale e diffuso”.

*Questo articolo è a firma dell'esecutivo di UDU - Unione degli Universitari