Si avvicina rapido il momento in cui dovremo recarci alle urne per votare per il referendum sul taglio dei parlamentari. Qualora vincesse il no la situazione rimarrebbe la stessa, in caso contrario il numero di individui che noi deleghiamo affinché ci rappresentino calerebbe da 945 a 600.

Si susseguono numerose discussioni in tv o alla radio nelle quali i sostenitori dell’una o dell’altra parte presentano le proprie ragioni che in questa sede non verranno elencate o spiegate. Al contrario, è compito di questo articolo spiegare economicamente alcune caratteristiche del processo di scelta in una democrazia rappresentativa per comprendere quale debba essere il numero ottimo di rappresentanti. La speranza è di indurre il lettore ad una riflessione accurata sulle proprie intenzioni di voto, una volta forniti di strumenti, seppure molto semplici, per comprendere una minima parte del meccanismo politico.

Come detto, l’approccio è prettamente economico, in particolare deriva dalla scuola della public choice sorta grazie all’opera degli economisti Buchanan e Tullock: “The calculus of consent: logical foundation of costitutional democracy”. Per la prima volta, gli autori hanno sottoposto il meccanismo politico al vaglio dell’analisi economica. Per questo, ad esempio, gli individui nell’opera sono considerati razionali, cioè capaci di intraprendere azioni che rendono massimo il loro benessere. In sostanza, come descritto dagli stessi autori, si tratta di un libro riguardante l’organizzazione politica di uomini liberi.

È necessaria questa premessa in quanto il presente lavoro non descrive nulla di nuovo, anzi utilizza a pieno il modello standard del 1962 per aiutare il lettore a comprendere il taglio dei parlamentari del 2020.

Il modello

Ogni tipo di sistema politico e di regola di decisione comporta dei costi. Il primo che dobbiamo considerare è il costo esterno atteso (external expected cost). Si tratta del costo che il cittadino votante subisce dal voto di altri cittadini con intenzioni diverse dalle proprie. Se vivessimo in un sistema in cui le decisioni vengono prese all’unanimità, tale costo sarebbe paro a zero, poiché nessuno può imporci scelte o decisioni contrarie alle nostre preferenze. Esattamente il contrario accade in una democrazia con una regola di voto a maggioranza dove vengono adottate le scelte della maggioranza dei votanti e dunque potremmo sopportare un costo esterno maggiore a causa di altri cittadini. Dunque, il costo esterno diminuisce all’aumentare del numero dei soggetti che prendono una decisione. Possiamo anche considerare l’inverso di questo costo come il beneficio della regola di scelta che risulta massima nell’unanimità e pari a zero in dittatura.

La seconda tipologia è detta decision making cost, ovvero il costo di compiere una scelta. In questo caso ci riferiamo a tutti costi necessari per compiere una scelta politica che si presentano indipendentemente dal comportamento altrui: gli stipendi pagati a tutti coloro che organizzano la votazione, i tempi politici e burocratici del processo che portano ad una determinata scelta. È evidente che se a decidere è un unico individuo, (in dittatura ad esempio), i costi si riducono a zero; al contrario sono massimi in caso di regola all’unanimità, poiché mettere d’accordo una grande quantità di individui può risultare complesso.

Un buon metodo per scegliere in maniera razionale è calcolare questi costi e poi cercare di minimizzarli, tanto nel caso in cui si tratta di decidere quale debba essere una giusta regola di scelta democratica, quanto nel caso in cui i cittadini siano chiamati a decidere sul numero ottimale di rappresentanti.

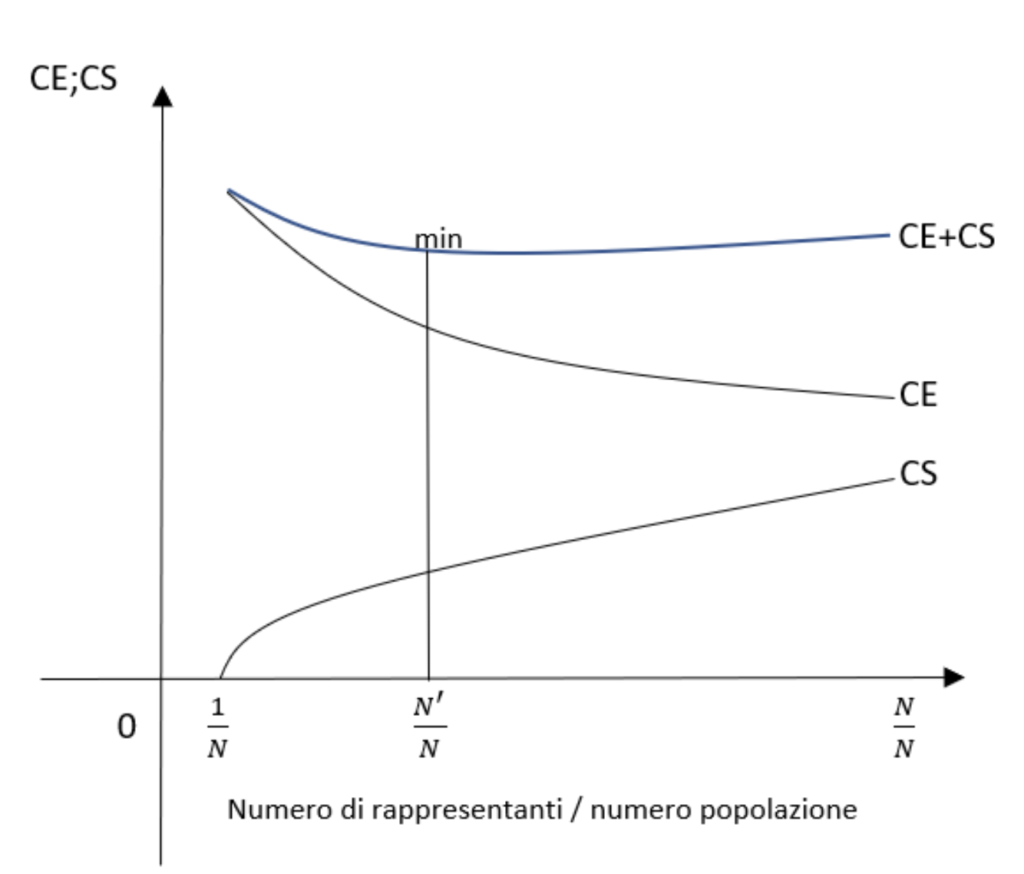

Siamo dunque giunti al caso in questione. Una rappresentazione grafica sarà di aiuto. Immaginiamo di trovarci in una democrazia rappresentativa costituita da N individui e di dover votare sulla frazione del popolo che avrà il compito di rappresentarci. In un grafico cartesiano indichiamo sull’asse delle ordinate i possibili costi attesi ovvero i costi esterni (CE) e i costi di compiere una scelta (CS). Mentre sull’asse delle ascisse indichiamo la frazione di popolazione (N) che potrà essere eletta in parlamento.

Nel grafico possiamo osservare la funzione dei costi esterni che parte da un massimo in corrispondenza del numero minimo di rappresentanti e poi presenta un andamento decrescente, anche se sempre positivo (poiché anche se tutti fossimo chiamati in parlamento la regola di decisione rimarrebbe la maggioranza e potremmo comunque essere danneggiati dalle scelte degli altri). Dobbiamo considerare anche la funzione del costo di prendere una scelta che parte da un minimo in 1/N e poi risulta crescente fino a N/N.

Infine, CE+CS rappresenta la somma delle due curve di costo. Come sappiamo, noi cittadini siamo “individui perfettamente razionali”, dunque voteremo per quella frazione N’/N di parlamentari in corrispondenza del minimo della curva additiva. Questo è il punto di ottimo che rende minimo il costo della rappresentanza. Da questo ottimo deriva il numero dei rappresentanti prescelti.

Per concludere

Il grafico riporta soltanto un possibile caso di equilibrio. In effetti, il numero ottimo dipende strettamente dall’andamento delle due curve che appaiono molto difficili da determinare. Qui il modello incontra un limite evidente. Così come è evidente che troppo poco spesso i cittadini calcolano le proprie curve di costo per determinare il numero ottimo di rappresentanti e poi votare.

È importante tuttavia far notare una tendenza nelle discussioni odierne sul taglio dei parlamentari, e cioè che si limitano a considerare esclusivamente i costi di prendere una decisione (decision making cost). Probabilmente vi sarà capitato di sentire che con il “sì” al referendum sarà possibile abbattere i costi della politica o rendere più agevole il processo decisionale o anche eliminare molti nullafacenti: tutte questioni che rientrano nella categoria di costi suddetta.

Ebbene, è fondamentale non perdere di vista la seconda categoria di costi (external costs), che si riducono all’aumentare di chi ci rappresenta. Se ci pensiamo bene, l’inverso dei costi esterni rappresenta il beneficio derivante dal prendere parte ad una decisione, dunque ci stiamo dimenticando di considerare i benefici di un elevato numero di rappresentanti.

Con la speranza di aver indotto una maggiore consapevolezza sulle intenzioni di voto riguardo al taglio dei parlamentari, concluderò con una rapida osservazione. Vi sono 100 cittadini e 15 rappresentanti. Vi sono inoltre due questioni all’ordine del giorno: l’apertura di una centrale nucleare e la costruzione di un bellissimo parco. Le decisioni vengono prese a maggioranza. Nel nostro caso occorrerebbe mettere d’accordo 8 persone. Con 5 rappresentanti soltanto 3.

Bibliografia:

James M. Buchanan e Gordon Tullock (1962), “The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy”