La tesi che intendo illustrare in questo breve intervento è che il fondo Napoleoni, custodito presso l’Istituto Gramsci di Torino, è una “miniera d’oro” non solo per gli studiosi di storia e di storia del pensiero economico, ma per tutti coloro che lavorano nel campo dell’economia.

Un breve accenno alla composizione del fondo. I documenti che lo compongono sono stati donati dagli eredi e dalle persone che avevano intrattenuto rapporti con Claudio Napoleoni subito dopo la sua morte nel 1988, in quanto egli non costituì mai un suo archivio personale. È composto da 94 fascicoli divisi in 3 macro-categorie: Carte di Napoleoni, Carte di e su Napoleoni e Lezioni di Napoleoni. Alcuni documenti provengono inoltre dall’Archivio Franco Rodano e sono presenti in forma di copia. Tutto questo materiale meriterebbe molta più attenzione di quella che ha ricevuto finora, che fosse soprattutto indirizzata a una sistematica riscoperta di questo autore.

La ricerca di archivio è una parte importante della ricerca storica sul pensiero economico, quest’ultimo considerato come parte integrante e fondamentale dello studio dell’economia politica, nonostante stia progressivamente scomparendo dagli insegnamenti universitari. Proprio Napoleoni ha dimostrato meglio di chiunque altro che lo studio del pensiero economico non è una sterile disciplina di narratori del passato (come paradossalmente vorrebbero alcuni eminenti esponenti del settore), ma, al contrario, è un terreno di riflessione vivo e che può dare molti frutti. Il lavoro di archivio, inoltre, non è solo rilevante per il materiale inedito, ma offre una riflessione diversa e più approfondita anche rispetto al materiale pubblicato.

La valorizzazione del fondo è cruciale per un autore come Napoleoni che sta venendo lentamente riscoperto soprattutto per l’attualità delle sue analisi. Perché il pensiero di Claudio Napoleoni risulta così attuale? Perché con il metodo del pensiero critico ha saputo andare oltre la lezione dei grandi autori dell’economia per provare a costruire un diverso rapporto tra l’uomo e il mondo, che passasse anche per una diversa economia.

Il fondo presenta molto materiale inedito. Si menzionano a titolo esemplificativo le lezioni trascritte dagli studenti di Napoleoni, che toccano temi centrali del suo pensiero, come l’interpretazione dell’opera di Piero Sraffa, lo studio di Marx, ma anche storia economica sull’economia italiana e di storia del pensiero economico nel suo complesso; e le sue conversazioni con Franco Rodano, minuziosamente trascritte in una serie di dialoghi che costituiscono una serie di documenti quantomeno curiosi per la loro fattura.

È importante sottolineare inoltre che anche il materiale pubblicato è ormai spesso difficile da reperire: non esiste ad oggi una raccolta completa degli scritti di Napoleoni e molti di essi sono disseminati tra giornali introvabili e dimenticati, numeri della Rivista Trimestrale (al netto di quelli già raccolti in volume) e altre riviste di politica ed economia che proliferavano negli anni Sessanta e Settanta. Senza contare che molti dei suoi libri ormai sono da anni fuori catalogo e si trovano solo nel mercato dell’usato, o non si trovano affatto.

Bisogna inoltre considerare che valorizzare l’archivio Napoleoni può generare un circolo virtuoso che porti non solo alla riscoperta di questo autore, ma anche alla realizzazione di attività, conferenze e pubblicazioni da parte dei ricercatori, ridando vita al suo pensiero e quindi ritornando ad affrontare le problematiche da lui lasciate irrisolte.

Non si deve però incorrere nell’errore di pensare che la pubblicazione di materiale dell’archivio ne esaurisca la funzione. Al contrario, un archivio rimane sempre la fonte primaria, in quanto esistono elementi che possono essere apprezzati e fruiti solo attraverso le carte originali degli autori. Lo dimostrano per esempio l’Economists’ Papers Archive presso la Duke University (North Carolina, USA), forse il più ampio archivio di carte di economisti al mondo, nel quale arrivano studiosi da tutto il mondo per consultare non solo carte inedite, ma anche archivi di economisti famosi e su cui è già molto stato pubblicato, oppure gli archivi di Keynes a Cambridge che, nonostante la grande quantità di materiale pubblicato e accessibile online, continuano a essere visitati.

Vi è infine la necessità di un piano di conservazione e, se possibile, digitalizzazione dell’archivio. Alcuni documenti stanno sbiadendo, mentre altri avrebbero bisogni di apposite protezioni per evitarne il deterioramento. La pandemia ha inoltre messo in luce l’importanza della digitalizzazione degli archivi per la ricerca: essa non è solo un ulteriore modo di preservare i documenti di un archivio, ma li rende accessibili indipendentemente dalla possibilità di recarsi fisicamente nel luogo dove sono custoditi. La digitalizzazione permetterebbe anche l’accesso a una platea più ampia di ricercatori, anche internazionali (l’italiano è una lingua più studiata di quel che si pensi, specialmente tra gli studiosi di storia del pensiero che spesso imparano specifiche lingue per studiare determinati autori).

Il fondo Napoleoni è una miniera d’oro non solo per quello che non è stato ancora esplorato, ma per la ricchezza che rappresentano gli studi e il pensiero di Napoleoni. Il fondo può essere e deve essere un punto di partenza per il compito di ripensare l’economia, compito che non si esaurisca nella sola memoria di ciò che Napoleoni ha fatto, ma che al contrario ci aiuti a spingere il nostro pensiero ai suoi limiti più estremi. Come ricorda l’economista Ronald Coase, spesso gli economisti sono campioni nell’applicare la logica, ma si dimenticano di pensare. E questo è palese proprio in quella corrente dell’economia che vuole essere scienza dura, l’economics, selezionando però solo gli aspetti a lei convenienti. Tutto ciò che richiede l’atteggiamento del pensare, più che solo il mero calcolo, viene sistematicamente ignorato, ma soprattutto vengono ignorati gli atteggiamenti che richiedono una messa in discussione di ciò che consideriamo assodato, certo.

Napoleoni può essere una risposta a questa perdita di pensiero, e quindi, in ultima analisi, a una perdita di senso, per due motivi. Primo, già nel Discorso sull’economia politica, Napoleoni ricorda che "l’economia politica sembra, sotto questo riguardo, una disciplina singolare. La sua singolarità sta in ciò: che se essa è ricondotta a una forma 'scientifica' (secondo il paradigma, cioè, delle scienze naturali), 'si sa', indipendentemente dalla possibilità di fondare o anche solo di argomentare bene questo 'sapere', che qualcosa di essenziale va perduto: di essenziale, si badi bene, per la conoscenza delle cose di questo mondo"1. Secondo, Napoleoni è esattamente l’esempio di come storia del pensiero, matematica e pensiero critico possono e devono stare insieme in modo che l’economia non perda la comprensione “delle cose di questo mondo”.

Concludo ricordando quello che per me è l’insegnamento cardine di Claudio Napoleoni: il suo spronarci a cercare ancora. Un invito a non fermarsi, a non accontentarsi, con in vista l’obiettivo di "guardare in modo diverso al rapporto tra l’uomo e il mondo, diverso cioè da quello stabilito dalla prospettiva della produzione-appropriazione-dominazione"2. Spero che il fondo possa essere un tassello importante per onorare questa eredità.

***

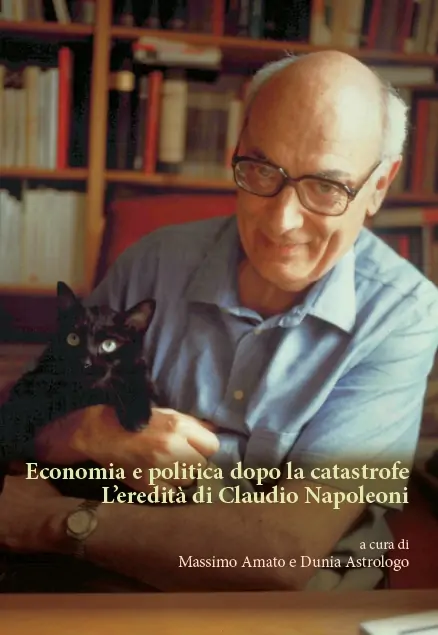

Questo saggio di Anna Noci compare con il titolo La ricchezza del pensiero: riscoprire il Fondo Napoleoni nel volume Economia e politica dopo la catastrofe. L’eredità di Claudio Napoleoni, curato da Massimo Amato e Dunia Astrologo e pubblicato da Orthotes (tutti i diritti sono riservati).