«Un virus è una catena di Dna o Rna, le stesse molecole che governano il funzionamento di una cellula. I coronavirus sono composti da Rna. L’Rna virale è contenuto in un globulo circondato da proteine proiettate verso l’esterno, dette “spike”. Questa forma ricorda una corona, da cui deriva il nome “coronavirus”[1]» .

Non è ancora disponibile alcun vaccino, ma decine di case farmaceutiche si stanno attivando in tal senso, anche se, considerando i tempi medi per questi tipi di processi, si stima che prima di molti mesi difficilmente si arriverà a risultati soddisfacenti [2]. Proseguono, monitorate dall’Oms, anche le sperimentazioni in funzione terapica su farmaci esistenti.

Oggi, in piena pandemia, anche i più accaniti liberisti si sono dovuti ricredere, rivalutando il ruolo di una governance nazionale e sovranazionale in questo settore. Appare sempre più urgente e necessario valorizzare l’economia della conoscenza, non solo per sconfiggere il Covid, ma per garantire un futuro più sostenibile e una sicurezza diffusa. Nessuno, davanti alle immagini degli ospedali pieni e alle statistiche quotidiane sui morti, può più pensare che questi concetti siano astratti e lontani dal significato di salute diffusa.

Come si colloca l’Italia rispetto agli investimenti nella ricerca? Ma, prima di tutto, a quali indicatori ci riferiamo per quantificare le risorse che il nostro Paese dedica al settore?

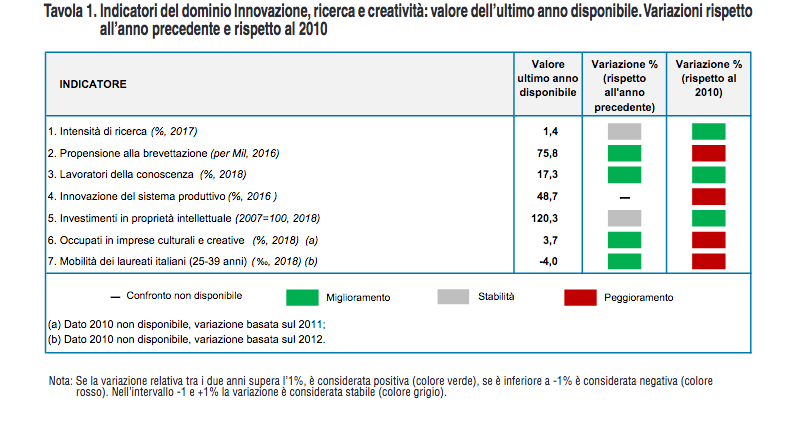

Il Rapporto sul Benessere equo e sostenibile basa il dominio Innovazione, ricerca e creatività su più voci [3] .Tenendo presente che gli ultimi dati disponibili sono del 2018 e del 2016, si rileva un sostanziale miglioramento degli indicatori nei raffronti effettuati di anno in anno. Più complessa risulta l’analisi di lungo termine: l’intensità di ricerca, ovvero la percentuale di spesa in ricerca e sviluppo in rapporto al Pil è in miglioramento, così come la quota di lavoratori della conoscenza (ovvero la percentuale di occupati con istruzione universitaria in professioni Scientifico-Tecnologiche sul totale degli occupati).

Positivo anche l’incremento degli investimenti in proprietà intellettuale. Negativi rispetto al 2010 risultano, invece, la propensione alla brevettazione, l’innovazione del sistema produttivo (che, in questa analisi, sta ad indicare la percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni tecnologiche di prodotto e processo, organizzative e di marketing nel triennio di riferimento sul totale delle imprese con almeno 10 addetti) e il tasso di mobilità dei laureati italiani.

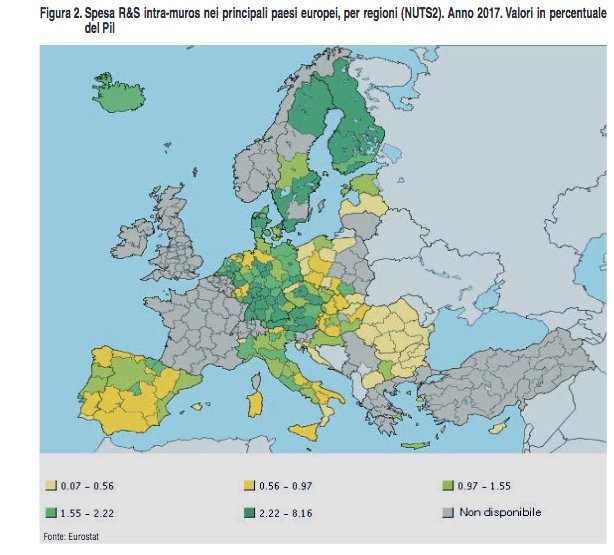

Può essere interessante anche una comparazione fra i 28 Paesi del continente.

Nel 2017 la quota di spesa italiana in Ricerca e Sviluppo (R&S) intra-muros sul Pil, sebbene in crescita (da 1,3% del 2015 a 1,4% del 2016), si conferma tra le più basse in Europa, vicina ai valori registrati per il Portogallo, la Spagna e l’Irlanda, e superiore solo ai paesi dell’est europeo e alla Turchia. Aumenta il distacco con la Germania che si colloca a valori più che doppi rispetto al nostro paese (2,9%). Andando a scorporare per regione, emerge ancora una volta la questione del divario Nord-Sud che caratterizza il nostro territorio: i valori dei territori del Settentrione sono vicini a quelli di Olanda e Germania, mentre nel Mezzogiorno i livelli sono prossimi a quelli delle regioni di Spagna e nel Portogallo o, in alcuni casi, di alcune regioni dell’Est europeo.

Alcuni dati mostrano incontestabili progressi rispetto al passato ma, soprattutto dal confronto fra le varie regioni europee, emerge forte la necessità di agire in accordo fra i vari livelli istituzionali per superare i divari territoriali che caratterizzano tutto il Vecchio Continente, anche nel settore della ricerca.

La portata globale della pandemia ha evidenziato per l’Europa l’impossibilità di agire in maniera frammentata e la crisi precedente ha dimostrato il fallimento generalizzato delle politiche di austerity (ricaduti maggiormente sulle fasce di popolazioni più a rischio). Per combattere il Covid-19 e garantire un futuro socialmente sicuro e diffuso ai cittadini europei appare quanto mai necessario attuare politiche economiche espansive. In pochi mesi, con la ridiscussione del Patto Europeo di Stabilità e Crescita e la revisione della Disciplina europea degli aiuti di stato, si sono compiuti passi impensabili fino a poco prima. Tralasciando gli strumenti di cui si discute in queste ore, potrebbero segnare altre tappe in questa direzione l’espansione graduale del bilancio comunitario (per ora fermo all’1% del Pil) e l’attivazione di meccanismi di condivisione dei debiti pubblici.

Proprio in relazione al settore ricerca e investimenti, una strada concretamente percorribile per i governi nazionali di tutti gli stati membri, potrebbe essere costituita dall’attivazione di una golden rule, che escluda dai limiti di spesa gli investimenti pubblici in beni ritenuti essenziali per lo sviluppo sostenibile (istruzione, ricerca, sanità, sicurezza e infrastrutture).

[1] A. Capocci, Una brutta storia.Genesi e sviluppo del Covid 19, p.16 in L’epidemia che Ferma il mondo: economia e società al tempo del corona virus, a cura di A.Mastandrea e D. Zola https://sbilanciamoci.info/wp-content/uploads/2020/04/20_L_epidemia_che_ferma_il_mondo.pdf

[2] E.S. Pronker, T.C. Weenen, H. Commandeur, E.H.J.,H. M. Claassen,A. D. M. E. Osterhaus, Risk in Vaccine Research and Development Quantified, 20 -03-2013 rivista Plos https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3603987/

[3] Rapporto Bes: il benessere equo e sostenibile in Italia (edizione, 2019) https://www.istat.it/it/files//2019/12/11.pdf voce n 11: innovazione, ricerca e creatività p.169

[4] M.Minenna, Bilancio unico europeo: la riforma che non c'è, il Sole24Ore, 24 giugno 2019