Ogni definizione della globalizzazione coglie in maniera più o meno efficace un lato di questo prisma sfaccettato, ma quella della Grande Latinoamérica ha il merito di rapportare un processo in divenire con la condizione storica di un continente che sembra incapace di cambiare volto. Confronto interessante, perché permette di applicare strumenti d’analisi corroborati a un fenomeno i cui esiti ultimi sono ancora lungi dal dispiegarsi.

Livello economico: attacco al sistema redistributivo

La globalizzazione ha rappresentato innanzitutto un cambio di paradigma economico, con la disgregazione del sistema noto come embedded liberalism. Basata sul patto sociale tra democrazia e mercato, tale architettura prevedeva l’intervento dello Stato per garantire la pace sociale tramite la promozione di una crescita inclusiva. Con la fine della Guerra fredda e l’affermazione della globalizzazione, tuttavia, gli equilibri su cui si fondava il vecchio sistema furono travolti.

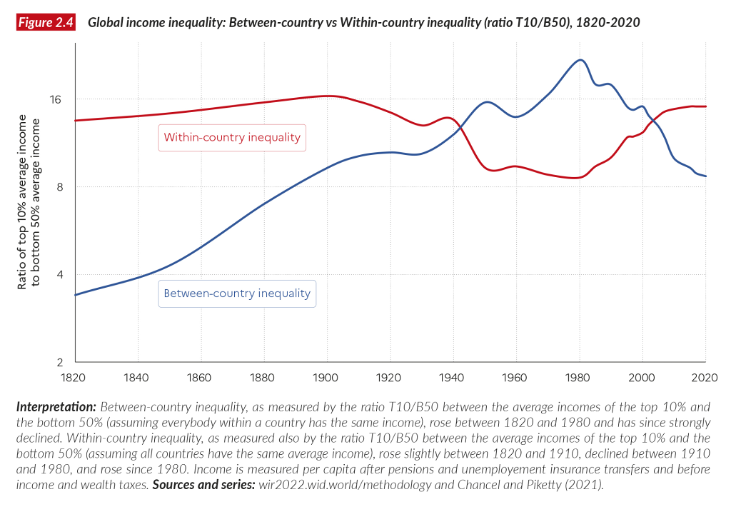

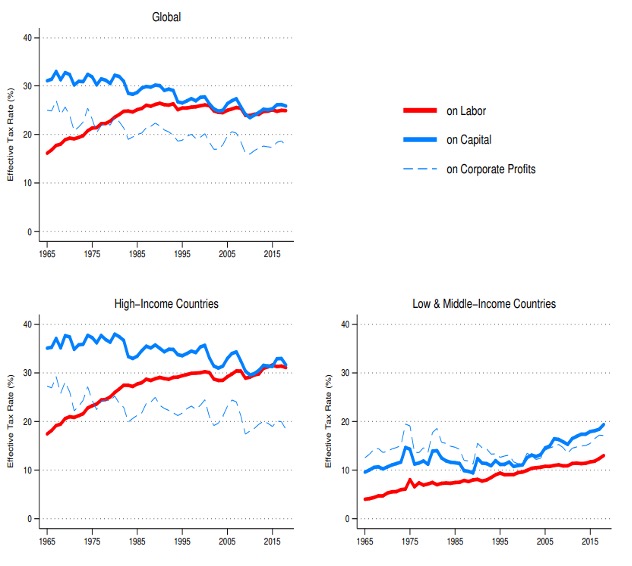

Liberato dalle briglie imposte dal vecchio sistema, il capitale poté rilanciare il processo di accumulazione. Due importanti meccanismi subirono così un grave danno: la tradizionale dinamica di contrattazione tra capitale e lavoro e la capacità dello Stato di ridistribuire il reddito a livello nazionale. Da un lato, infatti, il conflitto tra capitale e lavoro si è spostato dal livello nazionale a quello internazionale, consentendo al capitale di sfruttare la propria mobilità per disarticolare gli equilibri stabilitisi a seguito di decenni di lotte sindacali. Dall’altro lato, la maggiore liquidità del capitale ha permesso a questo di evadere la tassazione e sottrarsi al finanziamento del Welfare State.

Lo Stato sociale ha dovuto anche scontare la finanziarizzazione del sistema economico, che ha sottoposto i mercati nazionali della moneta a criteri di rigida disciplina finanziaria. Le politiche basate su deficit di bilancio, elevata tassazione e, in generale, politiche macroeconomiche espansive (esposte al rischio inflazione) sono così finite sotto la scure degli investitori internazionali, favorendo il ritiro delle politiche redistributive basate sulla spesa pubblica.

In realtà, questa dinamica vissuta dallo Stato ha coinvolto tutti gli attori economici, che sono diventati sempre più legati agli equilibri e alla competizione dei mercati internazionali. L’unica via per il successo è consistita nel saper sfruttare efficacemente le occasioni presentate dal mutato contesto senza possibilità di rifiutarsi di seguire le regole del gioco, pena il fallimento. Si è finiti così col diventare dipendenti da catene del valore e reti di approvvigionamento più estese che mai, e col fare affidamento su mercati caratterizzati dall’estrema liquidità del capitale.

Queste circostanze sembrano suggerire la riproduzione del paradigma di dipendenza che ha caratterizzato la storia dell’America Latina, regione strutturalmente dipendente dai mercati mondiali per l’esportazione di materie prime e l’importazione di capitali, dunque obbligata a limitare il proprio margine di azione sovrana alle oscillazioni di una realtà verso la quale rimane impotente. Costretta, insomma, a rimanere perennemente in balia di un ingombrante vincolo esterno.

Livello sociale: attacco alla classe media

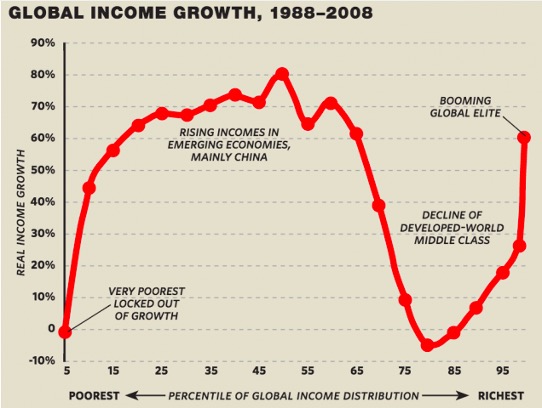

La liberazione delle forze del capitalismo ha dischiuso opportunità e minacce in seno alla società e al mercato, con l’effetto di dislocare la principale faglia di conflitto dalla contrapposizione tra capitale e lavoro a quella tra “vincitori” e “vinti” della globalizzazione. Non tutto il capitale, infatti, ha tratto vantaggio dalle nuove trasformazioni: solo quello più mobile — come il capitale finanziario o le grandi imprese già orientate all’export — ha potuto beneficiare del nuovo contesto economico. Le grandi corporation hanno riorganizzato i processi produttivi e investito in ricerca e sviluppo per aumentare la produttività e competere in un mercato sempre più concorrenziale. I settori a vocazione esportatrice, invece, hanno beneficiato dell’apertura di nuovi mercati.

Al contrario, le realtà minori, incapaci di stare al passo con i grandi rivali e spesso legate a mercati nazionali esposti alla concorrenza estera, hanno sofferto la maggiore competitività del nuovo contesto. La stessa dinamica è valsa per il lavoro, che ha seguito le sorti del capitale a cui era legato: le occupazioni associate a settori che hanno tratto vantaggio dalla globalizzazione, come quelli ad alto livello di istruzione o quelli legati alle opportunità offerte dalla digitalizzazione, hanno sperimentato un aumento di domanda e remunerazione. Viceversa, i settori sottoposti alla pressione di un mercato del lavoro globalizzato hanno assistito al deterioramento delle proprie condizioni, non solo in termini salariali, ma anche di tutele e diritti sociali, progressivamente smantellati per proteggere settori e imprese che non sono riusciti ad aumentare la produttività e hanno cercato di preservare i margini di profitto tagliando i costi del lavoro.

L’effetto di questi cambiamenti è stato l’assottigliamento della classe media, processo andato di pari passo con l’aumento delle disuguaglianze e la drastica diminuzione della mobilità sociale. La faglia tra “vincenti” e “sconfitti”, inoltre, non si limita alla scomposizione di capitale e lavoro, ma riguarda anche territori e nazioni. Campagne e regioni arretrate scontano sempre più il distacco dalle grandi città e dai territori più sviluppati, i quali invece traggono beneficio dall’afflusso costante di capitale umano e finanziario dalle zone periferiche.

Si instaura così un circolo vizioso che si autoalimenta e sembra impossibile da fermare: virtuoso per coloro che ne traggono beneficio, vizioso per chi rimane indietro. La ricchezza complessiva cresce, ma la sua distribuzione rafforza squilibri che assumono carattere strutturale e che paiono impossibili da risanare all’interno delle logiche vigenti. Questa dinamica rimanda alla storia dell’America Latina, la regione con il più alto grado di disuguaglianza al mondo, in cui la ricchezza è storicamente concentrata nelle mani di pochi e dove una vasta parte della popolazione, costretta a gravitare attorno alla soglia di povertà, sopravvive lavorando nel settore informale.

Livello politico: attacco alla liberal-democrazia

La fine della tradizionale contrapposizione tra capitale e lavoro — e con essa della caratterizzazione canonica di “destra” e “sinistra” — ha messo in crisi i vecchi schemi politici, favorendo la formazione di nuove costellazioni ideologiche. Da un lato, è emerso un sentimento nazional-populista che difende un’identità collettiva percepita come minacciata da immigrazione, grande finanza e globalismo. Questo sentimento invoca la difesa della sovranità nazionale, anche a scapito delle libertà individuali sacre alla tradizione liberale. È un'immaginario catastrofista che può sfociare nel complottismo, ma che punta su un’offerta di riconoscimento e protezione al gruppo dei “vinti”.

Dall’altro, si è affermato un liberalismo cosmopolita dimentico dei diritti sociali e preoccupato soltanto della difesa di cause “universali” — dai diritti civili al cambiamento climatico — che spesso guarda con disprezzo alle masse e vanta una presunta superiorità morale. Le “competenze” vengono elevate a surrogato del consenso, mentre il nazionalismo viene caricaturato a scapito di una ragione universale indifferente alla volontà popolare. È una visione del mondo che riflette l’ottimismo dei “vincitori” e la fiducia in un progresso universale di cui si considerano avanguardia.

La crescente ideologizzazione del confronto — non più in grado di trovare quel compromesso che fondava la logica delle lotte salariali — sfocia nella polarizzazione estrema dello spettro politico, alimentando in tal modo gli estremi ideali di questa polarità tossica; tecnocrazia e populismo. Forze incompatibili, eppure accomunate dall’intolleranza verso l’avversario. A farne le spese sono le istituzioni liberal-democratiche, travolte dalle laceranti tensioni insite in tale contrapposizione e sfiduciate da un’opinione pubblica sempre più incline all’antipolitica. È un’immagine che ricalca buona parte della storia politica latino-americana: sul piano politico invece la distanza risulta sempre più labile.

Quando lo scorso gennaio si è consumato l’assalto ai palazzi del potere di Brasilia, molti analisti hanno commesso un grave errore. Non era il Brasile a essere contaminato dalle logiche politiche dell’Occidente, ma era piuttosto quest’ultimo a scoprire di essere diventato protagonista di un clima politico tipicamente latino-americano. Un clima caratterizzato da una competizione esasperata che tracima gli argini posti dalle istituzioni liberal-democratiche, il cui crollo è anticipato dalla loro crescente politicizzazione. Un clima dove ingovernabilità e caos sfociano nella presa violenta del potere da parte di una delle fazioni in lotta, dove spesso sono le forze armate a imporsi quali garanti dell’unità nazionale.

Questo esito può apparire esagerato, financo surreale, ma rappresenta il punto d’arrivo di un pericoloso piano inclinato. A riprova di ciò, negli Stati Uniti, i sondaggi indicano come si disgreghi la fiducia in tutte le istituzioni federali — travolte dall’onda populista secondo alcuni, controllate da lobbisti al servizio dei ricchi per altri — tranne che nell’esercito, considerato il protettore indiscusso della nazione.

Conclusioni

Dipingere la globalizzazione come un evento sciagurato che ha avuto il solo effetto di impoverire i molti e arricchire i pochi, aumentando le disuguaglianze e minando i presupposti della liberal-democrazia, sarebbe un’operazione scorretta, perché viziata da un etnocentrismo occidentale. Mentre il mondo sviluppato — o quantomeno una sua fetta significativa, rappresentata dai cosiddetti “sconfitti” — ha languito, quello che un tempo è stato definito Terzo Mondo ha sperimentato uno straordinario processo di crescita e sviluppo. In una dinamica nota come “grande convergenza”, milioni di persone sono emerse dalla povertà e lo storico divario storico tra Occidente e resto del mondo ha cominciato a essere colmato.

Si è dunque trattato, in parte, di una redistribuzione globale della ricchezza, una ricalibrazione del flusso del reddito a livello mondiale. Ciononostante, sarebbe ingenuo fermarsi a questa constatazione superficiale. La crescita vertiginosa sperimentata dai “Paesi in via di sviluppo”, infatti, non assomiglia affatto al boom postbellico vissuto dal mondo occidentale nella seconda metà del XX secolo.

In tutti questi Paesi — a partire dalla Cina, manifesto della globalizzazione — la crescita economica è stata accompagnata da persistenti disuguaglianze interne, confermando la tendenza al riprodursi della spaccatura tra “vincitori” e “sconfitti”. Le masse che escono dalla povertà, dunque, solo in parte si convertono in middle class e, nonostante un miglioramento oggettivo delle loro condizioni materiali, rimangono ai margini di tali società. Ecco allora che la nozione di “grande convergenza” si tinge di un nuovo, più sinistro significato: non più universale confluenza verso il modello dell’Occidente sviluppato, bensì verso quello dell’Altro Occidente, l’America Latina.