Pubblichiamo la traduzione italiana (a cura di Michele Paratico) di un articolo dell'economista tedesco Heiner Flassbeck sulle cause dell'alto debito pubblico italiano, pubblicato originariamente sul numero di Makroskop di autunno/inverno 2020.

Sbaglia chi crede di sapere qualcosa sull’Italia solo perché l’ha visitata spesso. Qui al Nord, non c'è nessun altro Paese estero su cui i giudizi sbagliati siano così diffusi come nei confronti del vicino a Sud delle Alpi. Lo si può dimostrare chiaramente.

In Germania lo sa anche un bambino: l’Italia è un paese che non riesce a risolvere i suoi problemi perché è imbrigliato senza speranza in una rete di corruzione, di nepotismo e di uno Stato incapace. La prova schiacciante: un livello di indebitamento statale che non ha eguali nel mondo, superato solo da uno Stato “corrotto” come la Grecia e da uno Stato che non capiamo assolutamente, dal Giappone. Responsabili della miseria sono naturalmente gli italiani stessi, perché nel Belpaese il singolo proprio non ce la fa ad attenersi ad un comportamento economico disciplinato, per non parlare dello Stato.

Niente può essere più falso di questa immagine. Ma non la si può cambiare perché i media tedeschi inviano regolarmente in Italia corrispondenti che magari parlano la lingua ma non hanno la più pallida idea della cosa di cui si devono occupare. E questo vale perfino e soprattutto per i corrispondenti economici che sono convinti di poter giudicare la situazione del paese. L'Italia invece, così come molti altri paesi, non solo è la vittima della nostra generale ignoranza ma ancor più vittima di una dottrina economica che fa credere soprattutto ai tedeschi, per quanto riguarda le questioni economiche, di aver divorato saggezza a cucchiaiate. Chi è quindi responsabile del presunta colpa italiana? La grettezza, la stupidità o l’arroganza?

Uno sguardo storico

Per poter giudicare veramente il debito pubblico italiano bisogna guardare abbastanza indietro nella Storia passata. Perché la prima cosa di cui dobbiamo prendere atto è che l’elevato indebitamento dello stato italiano non è il risultato degli ultimi vent’anni ma è emerso già molto prima. Questo qualche volta viene detto. Sulle cause però, al massimo si elaborano delle ipotesi, anche se queste sono evidenti.

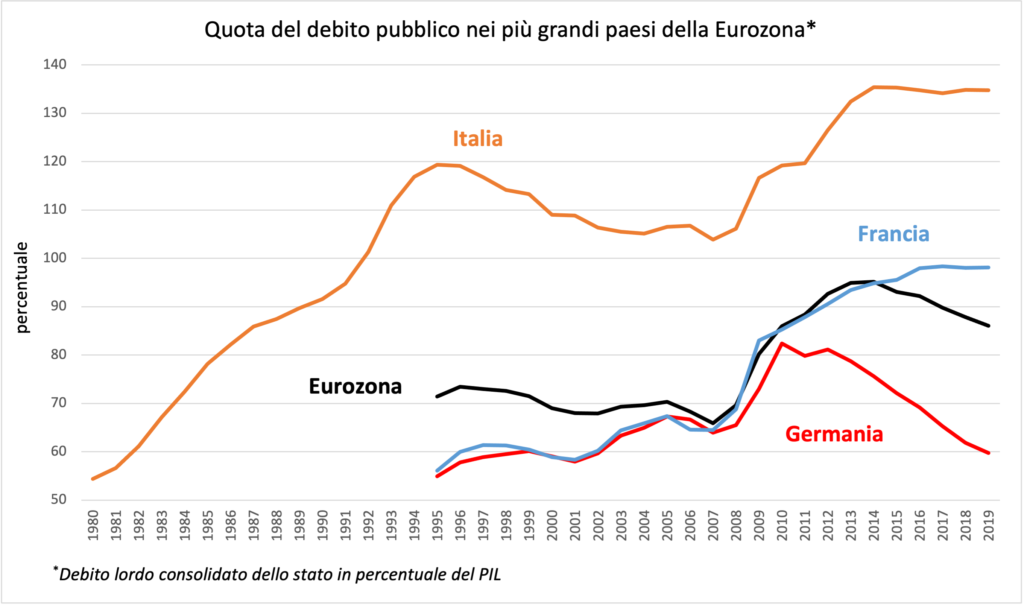

La figura 1 mostra l’andamento della quota del debito pubblico (in relazione al PIL) dal 1980 per l’Italia, la Francia, la Germania e la Eurozona nel suo insieme.

La sorpresa è questa: quasi tutto ciò che oggi viene essenzialmente proclamato come il problema italiano per eccellenza è sorto negli anni '80. La quota di debito pubblico è salita da un livello del 55% nel 1980 ad un livello del 120% nel 1995. In seguito l’Italia è riuscita a ridurre chiaramente la quota del debito fino a quando, non diversamente dalla maggior parte degli altri paesi europei, ha dovuto stabilizzare l’economia attraverso una politica di spesa pubblica [espansiva, ndt] dopo la crisi finanziaria mondiale. Solo la Germania, che attraverso i surplus del saldo delle partite correnti ha trasferito all’estero il debito necessario alla propria crescita, ha potuto ridurre il proprio debito pubblico. La stessa cosa vale per altri piccoli paesi del Nord, che volentieri si autodefiniscono "i taccagni".

Per cercar di scoprire le cause del debito italiano non si deve perciò andare alla ricerca dei responsabili nei vari governi che negli anni 80 avrebbero sperperato a piene mani il denaro pubblico contro ogni buon senso. Tale modo di interpretare, che non a caso soprattutto nel Nord Europa è però diventato comune, sarebbe completamente sbagliato. Il drammatico aumento del debito pubblico è la diretta conseguenza di un comportamento estremamente virtuoso – specialmente agli occhi dei tedeschi – della massa degli italiani: la loro tendenza al risparmio.

Nella figura 2 si vede la rappresentazione, regolarmente utilizzata da Makroskop, dei saldi finanziari dei singoli settori dell’economia nazionale italiana dal 1980 fino al 2000. Il risultato è sorprendente. Negli anni '80 le famiglie italiane risparmiavano fino a oltre il 15% del prodotto interno lordo. Questo significa una quota di risparmio a volte superiore al 30% del reddito disponibile di queste famiglie (che naturalmente è un poco superiore più della metà del PIL, perché si aggiungono i profitti delle imprese).

La "follia risparmiatrice“ delle famiglie italiane fu la causa della "follia debitoria” dello stato. Dopo la recessione dell’inizio degli anni 80 allo Stato non restò altro che mantenere in moto l’economia con il proprio indebitamento. E questo è vero, nonostante negli anni '80 le imprese italiane abbiano giocato un ruolo costruttivo, poiché queste ultime di solito sostennero lo Stato nel suo ruolo di debitore. Così facendo, si riuscì in qualche modo a raggiungere un ragionevole tasso di crescita nonostante l’enorme risparmio delle famiglie. Solo alla fine del decennio, quando l’Italia incorse in un deficit del saldo delle partite correnti, il paese entrò di nuovo in recessione [vedi anni 1989-92, ndt].

Dopo di che in Italia tutto cambiò in modo fondamentale. L’Italia diventò un paese normale con una normale quota di risparmio delle famiglie (Figura 3, che ha la stessa scala della figura 2). Tuttavia il deficit del saldo delle partite correnti aumentò continuamente – anche grazie alla politica tedesca di dumping salariale – nei primi dieci anni del secolo. Ciò, insieme al fatto che le imprese sempre più divenivano risparmiatori netti, rese impossibile allo Stato di diminuire i suoi deficit, nonostante la ridotta quota di risparmio privato. Ciononostante l’Italia realizzò in tutti gli anni dall’inizio dell’Unione Monetaria un avanzo primario, cioè un surplus delle entrate dello stato rispetto alle uscite, al netto delle spese per interessi (sul debito).

Dopo la crisi finanziaria globale l’Italia mostra un surplus del saldo delle partite correnti. Ciò è da attribuire molto più ad una generale debolezza dell’economia e alle conseguenti ridotte importazioni che ad un aumento delle esportazioni. Degno di nota è anche il fatto che le famiglie in Italia dal 2010 al 2012 praticamente non misero da parte nessun risparmio. Tuttavia lo stato non riuscì a diminuire il suo deficit, perché allora il saldo delle partite correnti era profondamente in deficit e le imprese nel loro complesso, al netto, non si indebitavano più. Negli ultimi anni il risparmio netto delle imprese, pari ad oltre il 3% del PIL, ha raggiunto una dimensione enorme mentre le famiglie risparmiano sempre meno.

Se si confronta l’Italia con la Francia si vede quanto fosse enorme il compito dello Stato italiano negli anni '80 (figure 4 e 5, di nuovo con la stessa scala). Negli anni '80 la Francia dovette combattere contro il fatto di avere un saldo delle partite correnti in deficit, in compenso però il risparmio delle famiglie era alquanto moderato. Ma anche qui si evidenzia il fatto che sia stato possibile ottenere una crescita economica a malapena accettabile solo perché lo Stato ha controllato costantemente lo sviluppo economico ed è intervenuto con una propria domanda, allorché l’economia privata veniva meno al suo compito.

Interessi e risparmi

Le ragioni della forte tendenza al risparmio delle famiglie italiane negli anni '80 sono sicuramente molteplici. Ma pare giustificata l’ipotesi che essa sia dipesa dai tassi di interesse estremamente alti, che furono comuni in tutto il mondo all’inizio degli anni 80 nel quadro della lotta all’inflazione, dopo la seconda esplosione del prezzo del petrolio. La figura 6 mostra il tasso di interesse nominale (a lungo termine) in rapporto alla crescita economica complessiva (anche questa nominale). All’inizio degli anni 80 si poteva ottenere con titoli di debito pubblico italiani a dieci anni un rendimento del 20%.

Dato che si poteva contare facilmente sul fatto che anche in Italia il tasso di inflazione sarebbe caduto nel quadro della politica monetaria restrittiva e dei connessi tassi di interesse estremamente alti, c’era da aspettarsi anche un tasso di interesse reale molto alto. La conseguenza fu un risparmio incredibilmente alto delle famiglie che poteva essere soddisfatto solo con un indebitamento dello stato estremamente alto. Con la normalizzazione dei tassi di interesse, almeno dall’ingresso dell’Italia nell’Unione Monetaria, si è normalizzata anche la tendenza al risparmio delle famiglie.

Nel complesso ciò significa una completa discolpa per la politica economica e finanziaria in Italia. Niente altro che un insieme di fatti osservabili a livello mondiale in forma di alti tassi di interesse agli inizi degli anni 80 del secolo precedente e una reazione assolutamente razionale delle famiglie italiane è da ritenersi responsabile dell’alto debito dello stato italiano. È ora che tutta l’Europa si occupi in maniera responsabile del nostro vicino meridionale e della sua storia economica invece di insistere con i pregiudizi. Sono assolutamente appropriate anche le scuse per le condanne frettolose.

[…] incoraggiare le varie riforme capitaliste nel campo della finanza pubblica (condanna della spesa in deficit e piano di ammortamento del debito), della politica monetaria (moneta stabile, forte e integrata […]