Dal crollo finanziario del 2008 fino al recente conflitto bellico in Ucraina, le crisi degli ultimi anni hanno amplificato fragilità e instabilità sistemiche già molto forti. Questa valutazione è confermata, in particolare, dalla dinamica dell’occupazione (e più in generale del mercato del lavoro) nei Paesi avanzati.

Negli ultimi decenni la politica economica, soprattutto quella dei governi europei, si è contraddistinta per politiche di flessibilità del mercato del lavoro, chiamate generalmente “riforme strutturali”.

Una teoria smentita dai fatti

Secondo la teoria economica dominante una maggiore flessibilità dei contratti di lavoro (ad esempio una più facile possibilità di licenziamento) permetterebbe un adeguamento dell’economia alle necessità produttive delle imprese, garantendo maggiore stabilità occupazionale e crescita economica. Questo leitmotiv della politica economica trova giustificazione teorica nel paradigma neoclassico, fondato sui contributi in particolare di Walras fino al concetto di “tasso naturale di disoccupazione” introdotto da Friedman1 e all’ampia letteratura che su questo paradigma si sviluppa e che condiziona la politica economica odierna.

Tuttavia, le evidenze empiriche accumulate negli anni smentiscono tale teoria. Una meta-analisi condotta da Brancaccio, De Cristofaro e Giammetti2 mostra che nel 72% delle pubblicazioni scientifiche dell’ultimo ventennio (pubblicate sulle maggiori riviste economiche di rango internazionale) viene negata l’esistenza di relazioni statistiche significative tra la riduzione degli indici di protezione del lavoro (EPL) e l’aumento dell’occupazione. Tali evidenze empiriche sono incontestabili al punto che addirittura la Banca Mondiale3, il Fondo Monetario Internazionale 4,5 e l’Ocse 6,7 hanno ammesso che rendere più flessibile il mercato del lavoro non dà gli effetti sperati. E a dirlo sono istituzioni internazionali che hanno promosso con forza la deregolamentazione del lavoro.

Nonostante le evidenze empiriche, però, la retorica a favore della flessibilizzazione dei contratti di lavoro rimane forte. In Italia, nonostante l’alternarsi di forze politiche apparentemente opposte tra loro, le “riforme strutturali” del mercato del lavoro sono state una costante dell’attività di governo e parlamento, dal Pacchetto Treu del 1997 al Jobs Act del 2016. Politiche giustificate dalla solita retorica: la flessibilità favorirebbe l’occupazione, perché il problema in Italia è la rigidità dei contratti.

Tutta colpa del mis-match?

Un’altra idea che ha catturato il dibattito pubblico è che l’alta disoccupazione in Italia sia causata anche dal mis-match, ossia il mancato incontro fra la domanda di lavoro formulata dalle imprese e l’offerta di lavoro da parte dei lavoratori.

Come abbiamo sottolineato in una nota teorica, l’oggetto di scambio del cosiddetto mercato del lavoro è la forza lavoro, ossia la capacità lavorativa, non il “lavoro” in sé. È possibile guardare al mercato del lavoro anche considerando i posti di lavoro disponibili determinati dalle imprese da una parte, ed i lavoratori disponibili in cerca di un’occupazione dall’altra. Stando al dibattito pubblico, il cosiddetto mis-match sarebbe provocato da vari fattori:

- formazione e competenze non in linea rispetto alle esigenze delle imprese;

- forme di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza;

- inefficiente intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro.

Tuttavia, ciò che accomuna questi diversi punti di vista è il guardare soltanto ad un “lato” del mercato del lavoro: il lato dell’offerta. Così, i problemi relativi alla domanda di lavoro da parte delle imprese restano sullo sfondo.

L'analisi

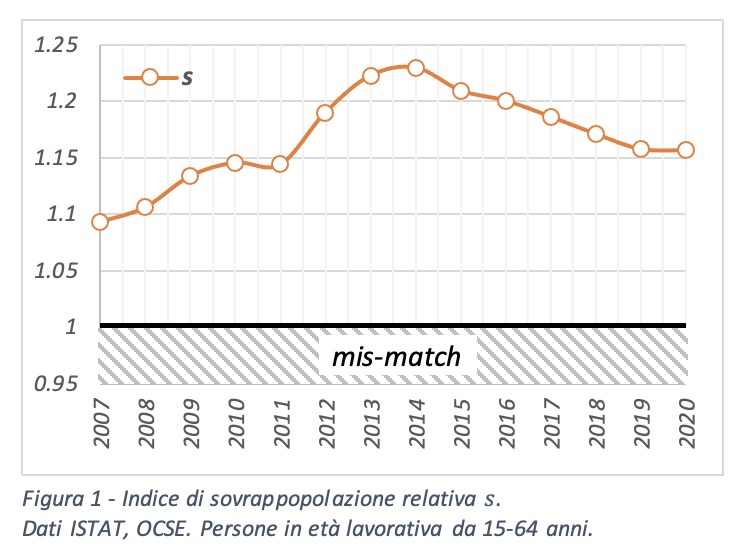

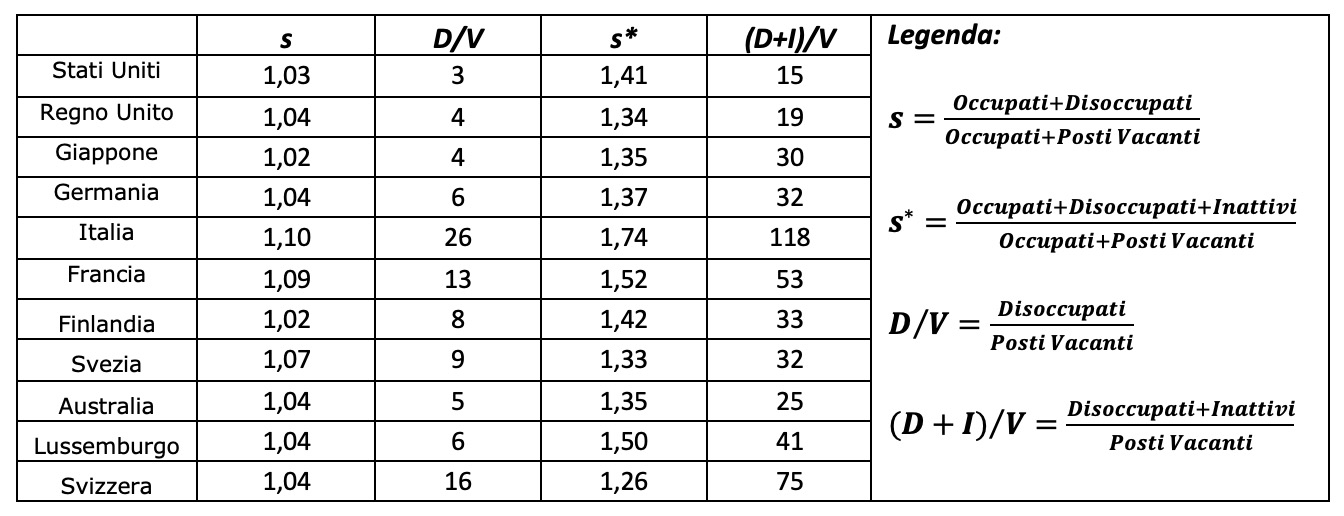

Ispirandoci alle categorie forniteci dalla teoria marxiana, guardiamo i dati. Consideriamo un indice di sovrappopolazione relativa (s), costruito come rapporto tra la somma di occupati e disoccupati (al numeratore) e i posti disponibili nelle imprese come misura delle esigenze produttive, dato dalla somma tra occupati e posti vacanti (al denominatore).

È chiaro che se il numero dei disoccupati è uguale al numero dei posti vacanti disponibili nelle imprese, tale rapporto è uguale a 1: in questo caso l’unico problema del mercato del lavoro può in effetti essere ritenuto il mis-match, poiché vi sono disoccupati che non riescono ad occupare i posti vacanti disponibili. Se il rapporto è maggiore di 1 allora vi è un problema di sovrappopolazione, quindi di eccesso di offerta di lavoro rispetto alla domanda.

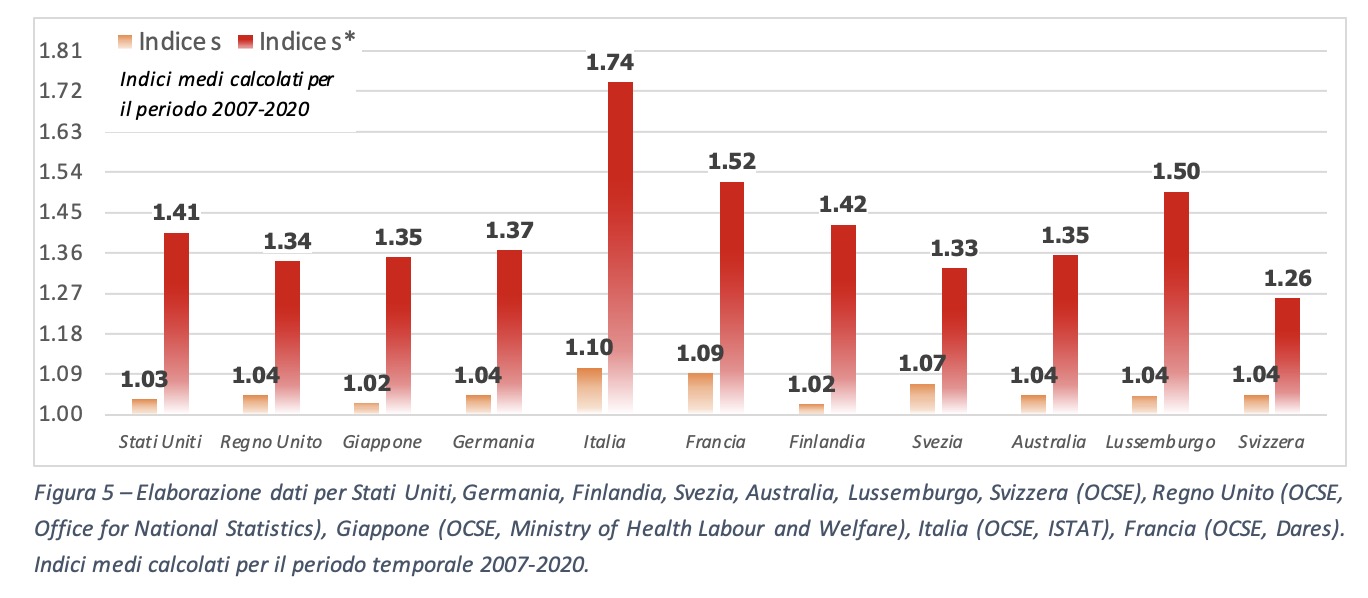

Osserviamo la dinamica temporale dell’indice s così costruito per l’Italia, dal periodo 2007-2020: l’indice s si situa sistematicamente al di sopra di 1, con un valore medio per il periodo considerato di circa 1.17.

Questo risultato evidenzia una sovrappopolazione relativa: esiste un eccesso di offerta del 17% in media rispetto alle esigenze produttive delle imprese a livello aggregato. In media, a fronte di circa 170 mila posti vacanti, vi erano 3 milioni e 800 mila disoccupati nel periodo considerato. È come dire che vi sono più di 3 milioni di persone che non possono materialmente trovare un’occupazione poiché non esistono posti di lavoro vacanti tali da riassorbirli.

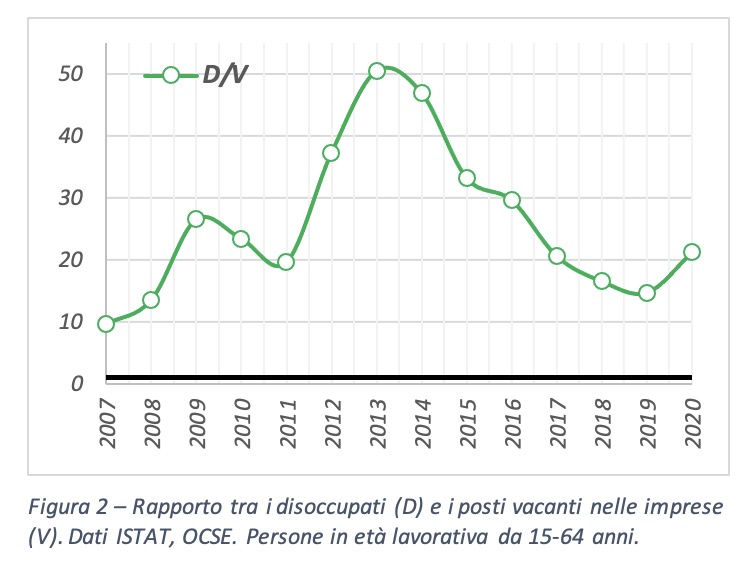

In particolare, questa relazione risulta ancora più evidente se consideriamo il rapporto tra i disoccupati ed i posti vacanti disponibili nelle imprese: i dati mostrano come per ogni posto vacante disponibile nelle imprese vi siano in media, nel periodo considerato, 26 disoccupati.

Al netto di un possibile mis-match, è evidente che c’è un sistemico eccesso di offerta non riassorbibile.

Queste statistiche descrivono un quadro tutt’altro che roseo della situazione del mercato del lavoro in Italia, dove il problema dal lato della domanda è talmente macroscopico da mettere in secondo piano i problemi dal lato dell’offerta, pur presenti.

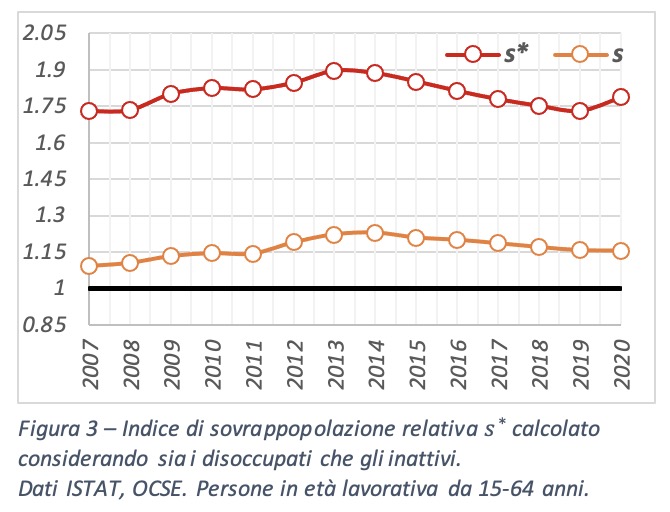

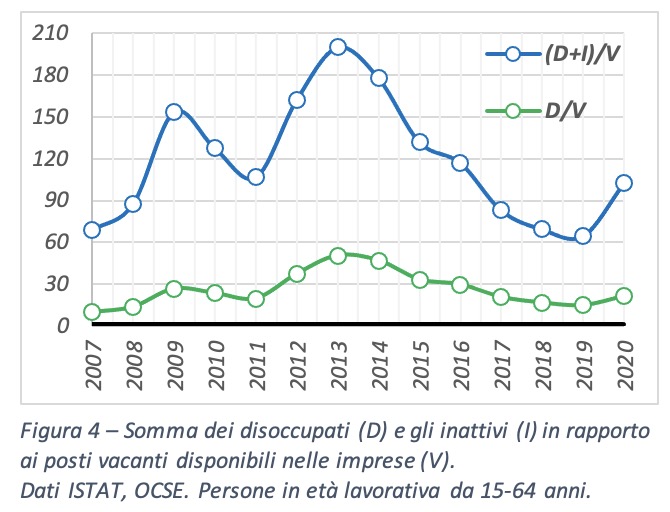

Inoltre, queste evidenze guardano soltanto a una parte della popolazione lavoratrice non occupata. Le statistiche ufficiali considerano come disoccupato il soggetto in età lavorativa non occupato ma che sia attivo nella ricerca di un posto di lavoro e che sia disponibile a lavorare alle “condizioni di mercato”. Chi, pur non essendo occupato, non ricerca attivamente un’occupazione al momento della rilevazione statistica e/o non è disponibile a lavorare alle “condizioni di mercato”, rientra nella categoria degli "inattivi". Cosa cambia in questi indici se introduciamo anche gli inattivi nel calcolo?

Considerando gli inattivi, il nuovo indice di sovrappopolazione relativa (indicato con s*) si colloca sempre al di sopra di 1.7. Questo significa che la popolazione in età lavorativa è, in media, in sovrannumero rispetto alle esigenze delle imprese di oltre il 70% (un ammontare che si aggira intorno a 17 milioni di persone nel periodo considerato).

Se consideriamo invece la somma di disoccupati e inattivi in rapporto ai posti vacanti disponibili nelle imprese, nel 2013 esso raggiunge un picco di circa 200 disoccupati ed inattivi per ogni posto vacante disponibile, un valore medio circa uguale a 118 e comunque un valore che non si colloca mai al di sotto di 60 nel periodo considerato.

Anche considerando eventuali problemi di rilevazione (ad esempio una sovrastima degli inattivi), la distanza tra l’offerta e la domanda di lavoro rimarrebbe comunque molto ampia.

È da notare che questa condizione del mercato del lavoro non è soltanto relativa all’economia italiana, ma è una caratteristica delle economie capitalistiche sviluppate, come mostrano i dati relativi ai principali Paesi OCSE: calcolando i relativi indici medi per il periodo 2007-2020, possiamo allo stesso modo osservare una forte asimmetria.

Perché questa asimmetria così forte non rientra nel dibattito?

Secondo la teoria economica dominante, esisterebbero due tipologie di disoccupazione:

- la disoccupazione involontaria, relativa ai soggetti disposti a lavorare alle condizioni di mercato ma che non riescono a farlo a causa di un problema di allocazione

- la disoccupazione volontaria, relativa a quei soggetti che non sono disposti a lavorare alle condizioni di mercato.

Stando alla teoria economica dominante, questi ultimi non sono un problema politico poiché effettuano una “libera scelta”. In questo modo si attribuisce a delle scelte individuali un problema sociale che scaturisce dal funzionamento delle economie capitalistiche, quindi dalla dinamica dell’accumulazione del capitale e della concorrenza. Se questa narrazione risulta più convincente in una fase di crescita economica, si manifesta in tutta la sua inadeguatezza nei momenti di crisi e stagnazione dove il problema della disoccupazione (e inattività) accresce potenzialmente le fila dei poveri, dell’illegalità, della violenza e dell’individualismo.

Come è possibile costruire una società migliore se una fetta importante della popolazione vive uno status sociale di assenza di reddito? Nelle economie capitalistiche le libertà ed i diritti sono esercitabili a condizione di averne la possibilità monetaria.

Però, se il capitale privato non riesce a riassorbire la crescente disoccupazione creata dalle stesse dinamiche capitalistiche, è il momento di una nuova forma di pianificazione o programmazione pubblica. Solo così si possono realizzare gli investimenti necessari per riorganizzare le catene del valore, per riassorbire e riallocare la forza lavoro disponibile e garantire così, in sostanza e non solo nella forma, diritti e libertà individuali.

Tutti i grafici sono elaborazioni dell'autore.

https://fondazionenenni.blog/2023/10/17/riduzione-della-durata-del-lavoro-e-il-lavoro-da-erogare/

potrebbe interessare questo mio articolo pubblicato per la Fondazione Nenni.

grazie