Ci sono due modi ugualmente deleteri di intendere l'"economia": assimilarla a una scienza naturale, come amano fare gli economisti “mainstream”; oppure, al contrario, sostenere che non è una scienza, come fanno un po’ tutti gli altri.

La verità è che queste due posizioni sono due facce della stessa medaglia. In particolare, la seconda concezione non indebolisce ma rafforza la prima, implicando che l'unico statuto scientifico possibile sia quello di scienza naturale.

Personalmente, concepisco l'economia come una scienza sociale, che indaga le mutevoli leggi di movimento delle economie capitalistiche. Penso, dunque, che vadano rigettate sia le pretese di oggettività del pensiero economico dominante sia le derive irrazionaliste della maggior parte dei suoi critici. È su questa ridefinizione epistemologica che si può costruire una critica radicale alle teorie economiche di derivazione neoclassica.

Non esistono scienze esatte, nemmeno la matematica – che non è una scienza, ma uno dei suoi linguaggi. Esistono, invece, campi scientifici in cui si può essere ragionevolmente certi di identificare relazioni durature (leggi), e altri campi in cui tali relazioni sono molto più mutevoli. Se identifichiamo la scienza con il metodo sperimentale, essa si fonda sulla sequenza teoria, sperimentazione e osservazione. L'obiettivo è di verificare (o, meglio, non rigettare) una certa ipotesi teorica con un certo margine di errore. Questo margine, le tecniche statistiche adottate e le unità di misura sono tutti risultati di convenzioni. Ogni comunità scientifica ne discute (o almeno dovrebbe farlo) e prende decisioni in merito.

La critica del pensiero economico dominante

Il pensiero economico dominante punta a dimostrare, attraverso l’utilizzo di strumenti e metodi scientifici, che l'interesse materiale particolare della classe dominante corrisponde all'interesse generale. La sua critica, perciò, deve puntare anzitutto a svelare la natura ideologica e apologetica di tale operazione. In secondo luogo, deve sostituire la narrazione dominante con un'analisi disincantata delle relazioni sociali, portando così la lotta al piano più alto della sovrastruttura, dove si producono le lenti con le quali filtriamo e modifichiamo il mondo.

Lungi dall'essere un sistema newtoniano in cui individui auto-interessati si impegnano in relazioni di scambio-baratto reciprocamente vantaggiose, il modo di produzione capitalistico si presenta come un sistema impersonale di estrazione di lavoro vivo dai salariati (e di dissipazione delle risorse naturali) finalizzato all'accumulazione di capitale. Un sistema in cui il conflitto orizzontale tra capitali a diversa base nazionale o regionale non è meno aspro di quello verticale tra lavoratori e capitali. Si tratta di decidere da che parte stare: lavoro salariato contro capitale, scienza critica del reale contro ideologia.

Neoclassici addio?

Un approccio davvero scientifico ai fenomeni economici non può semplicemente relegare le teorie e i metodi alternativi nelle soffitte della scienza economica. Deve, invece, sfidarle sul piano, appunto, scientifico.

In un articolo recente, Rochon e Rossi si chiedono se dobbiamo continuare a insegnare la teoria economica di derivazione neoclassica nelle università. Dopo aver discusso le ragioni per cui l’approccio dominante è logicamente viziato e socialmente pericoloso, gli autori concludono che comunque “dobbiamo insegnarlo, ma solo per confutarlo, per rendere gli studenti consapevoli di ciò che vi è di sbagliato ed estraneo al funzionamento dei mercati”.

Nella sostanza, condivido la posizione di Rochon e Rossi. Non credo, infatti, che sia una buona idea dismettere l’insegnamento dell’approccio dominante tout court. Allo stesso tempo, però, possiamo, e anzi dobbiamo, mostrare chiaramente quali sono le ipotesi su cui i modelli di derivazione neoclassica si reggono (dunque la visione del mondo a essi sottesa) e anche cosa non funziona anche una volta che si accettino quelle ipotesi.

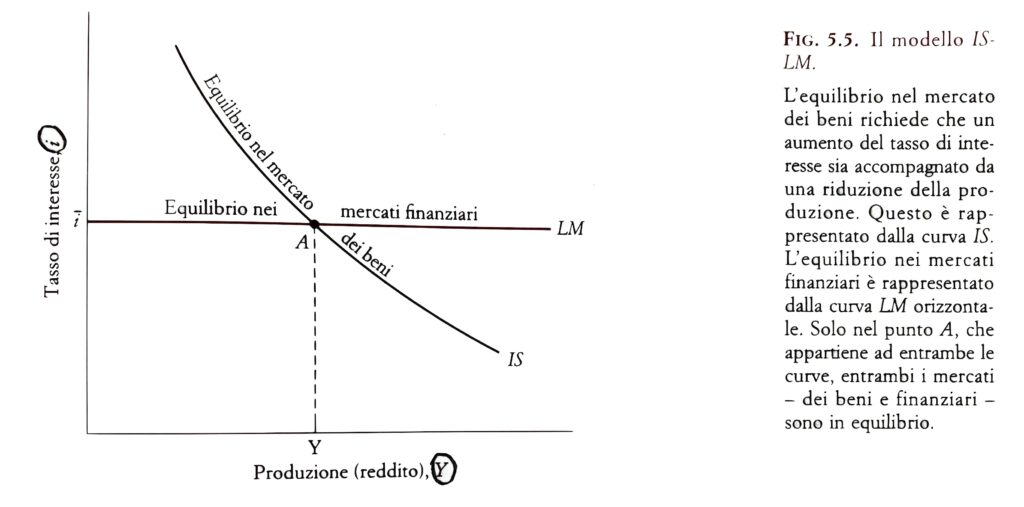

Un esempio è il modello IS-LM, lo strumento macroeconomico più utilizzato nei corsi introduttivi di macroeconomia, un modello che trasforma la teoria generale di Keynes in un ritaglio o caso particolare del modello di equilibrio economico generale walrasiano. Come cerco di argomentare in un articolo a cui ho lavorato nelle ultime settimane, il modello IS-LM non soltanto ha problemi seri sul piano della contabilità macroeconomica, ma, una volta che tali problemi vengano corretti, non produce più i risultati noti. Ciò accade anche nel caso si utilizzi la sua versione “emendata” con curva LM orizzontale – adottata, tra gli altri, da Olivier Blanchard nelle edizioni più recenti del suo manuale di macroeconomia.

Pensare bene per criticare bene

La critica del pensiero dominante non rivendica alcuna neutralità di giudizio del pensiero economico, compresa la sua critica. Al contrario.

La pretesa di neutralità della scienza è grottesca per le scienze sociali ed è comunque ingenua se riferita alle scienze naturali. La scienza è sempre un prodotto del contesto: dello stato della tecnica, del dibattito in altri ambiti della conoscenza e, soprattutto, delle relazioni sociali esistenti.

L'unico dogma per uno scienziato è, o dovrebbe essere, che non esistono dogmi. Questo, in definitiva, è ciò che lo distingue dall'ideologo, dal prete e dal tifoso. Ed è questo atteggiamento anti-dogmatico che dovrebbe sempre accompagnare la critica del pensiero economico dominante e del suo oggetto precipuo, il modo di produzione capitalistico.

***

Questo articolo fa parte di un dibattito: clicca qui per leggere gli altri contributi.

Sono d’accordo con il contenuto dell’articolo. L’aspetto più interessante mi sembra la critica all’individualismo “ontologico” anche in campo epistemologico. Come si fa a pensare ancora oggi che le variabili di ordine sociale, politico, tecnico non influenzino in misura molto marcata la psicologia dell’agente / ricercatore e anche il tipo di modelli matematici utilizzati. Per inciso, quelli neoclassici fanno davvero ridere rispetto a quelli, a titolo di esempio, di economisti eterodossi come Richard Goodwin o Peter Flaschel.

… Lungi dall’essere un sistema newtoniano in cui individui auto-interessati si impegnano in relazioni di scambio-baratto reciprocamente vantaggiose, il modo di produzione capitalistico si presenta come un sistema impersonale di estrazione di lavoro vivo dai salariati (e di dissipazione delle risorse naturali) finalizzato all’accumulazione di capitale. Un sistema in cui il conflitto orizzontale tra capitali a diversa base nazionale o regionale non è meno aspro di quello verticale tra lavoratori e capitali. Si tratta di decidere da che parte stare: lavoro salariato contro capitale, scienza critica del reale contro ideologia…. – E finalmente lo ammette, ma credo che difficilmente venga capito da un semplice compagno marxista. Marx probabilmente si oppose a Malthus, ovvero alla sua logica, non ai conteggi dei dei e per i fessi e gli strunze. Avrà pensato “siamo sulla cresta dell’onda, prendiamo il potere e dopo si vede il da farsi, senza inficiare il discorso, già difficile ad essere acquisito del Socialismo”. Persino gli aristocratici si iscrivevano al partito socialista, perchè pensavano, come tutti, che il popolo era così numeroso che avrebbe vinto. La vittoria sembrava imminente. I seguaci hanno poi continuato con questa posizione in maniera ottusa, come è anche giusto che sia, per IMITAZIONE e l’uno dall’altro, il primo dei metodi umani per imparare… Resta che non si possono redistribuire dei panini a tutti, senza conoscere il numero delle persone e il numero dei panini… Non solo, più campano tutti e più i panini verranno ad essere insufficienti; “un Sistema che ha successo prepara il Suo insuccesso”… E’ un problema questo inconfutabile, ma che va comunque risolto sulla base morale dei singoli soggetti, che si ritrovano a non volerlo ammettere, perchè dovrebbero ammettere quello che fù un errore iniziale. Altrimenti va distinta, come in Architettura, il romano come classico, il romanico come moderno, “alla romana” e il gotico che diventa… ATTUALE, perchè effettivamente nuovo. Su questa base concettuale, allora esiste una ecologia di sempre che vede inclusi ed esclusi, chi vive e chi in esubero deve morire; sia con le guerre, la malattia, la fame, l’epidemia, come nel passato più remoto, oppure con la drauga, con il posteggio a scuola, con la disoccupazione, con il precariato, con la casa che manca e la impossibilità di sposarsi che ti accompagna a morire cadetto… Mentre esiste la possibilità tutta attuale, di dominare non un eterno o un infinito, non una “morale” che serve solo per i rapporti tra gli inclusi, ma dalla misura esatta e conosciuta dei confini del pianeta che a questo punto non esistono più. Kelsen e Schimtt fatti fuori in un sol colpo. Sappiamo quanti sono i panini e quante sono le persone, nonchè il modo di gestire la riproduzione sia dei “panini” che dei “soggetti”. In modo che nessuno resti escluso e nella migliore delle ipotesi schiavo a posto letto…